CULTE D’ACTION DE GRÂCES

POUR PIERRE PRIGENT

Saint Matthieu

24 janvier 2025

Jean

11, 1-27

Chère famille de Pierre, chers amis de Pierre, chers

frères et sœurs en Jésus-Christ,

Pierre nous a quittés, comme dit la Bible,

« rassasié de jours », après un long pèlerinage terrestre, après une

vie riche d’amour donné et reçu.

Nous qui sommes éprouvés par le départ de Pierre, nous

qui sommes partagés entre une infinie tristesse, d’innombrables questions sur les

mystères de la vie et de la mort, et une profonde gratitude pour tout ce que

nous avons pu vivre avec lui, nous pouvons trouver dans ce texte de Jn 11, un

peu de réconfort et de consolation. Et pourtant, ce récit de la résurrection de

Lazare ne laisse pas d’intriguer. Et précisément Pierre se passionnait pour

toutes les aspérités des textes bibliques, pour toutes les questions que ces

textes posent autant qu’ils nous éclairent par leurs réponses. Lazare, l’ami de

Jésus, est malade, mais cette maladie n’est pas à la mort, et pourtant voilà

qu’il meurt bel et bien. Jésus apprenant que son ami est malade, ne se

précipite pas, il prend son temps, puis il annonce à ses disciples qu’il va le

réveiller – est-ce du sommeil ou de la mort ? – avant de leur dire

ouvertement : « Lazare est mort ». Et à Marthe sa sœur il

prophétise que son frère ressuscitera – mais est-ce au dernier jour, à la fin

des temps, ou aujourd’hui même ? Ce texte n’est qu’un tissu de quiproquos.

Oui, décidément, davantage de questions que de réponses, face à la mort comme

face à la vie. Et enfin, cette parole de Jésus, magistrale, souveraine : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui

croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit

en moi ne mourra jamais ». Mais cette parole de foi et d’espérance

ne l’empêche pas de pleurer, car Jésus pleure, comme nous en ce moment, et ses

larmes rejoignent les nôtres, comme nos larmes se mêlent aux siennes. Jésus

nous précède sur ce chemin où l’infinie tristesse se conjugue à l’espérance.

Jésus se présente lui-même comme « la

résurrection et la vie ». La vie, oui, mais quelle vie ? La

résurrection, oui, mais laquelle ? On sait que, dans les textes

évangéliques, il y a quatre cas de figure parmi tous les récits de

résurrection. Il y a tout d’abord les personnes qui se réveillent de la mort

alors qu’elles sont décédées depuis peu de temps. Nous les voyons se

réveiller comme d’un sommeil, et se lever pour reprendre le cours interrompu de

leur vie habituelle, comme si leur mort n’était qu’une parenthèse à présent

refermée. Ainsi, Jésus « rend à sa mère » le jeune homme de Naïn

qu’il vient de « réveiller » (Lc 7, 14-15). Jaïrus, quant à lui,

retrouve sa fille vivante comme si elle avait « dormi » et venait

seulement de « se réveiller » et de « se lever » (Mc 5,

39-42). Enfin, Lazare, notre cher Lazare, est « réveillé » par Jésus

après quatre jours dans son tombeau, et alors qu’il « sent » déjà,

dit crûment notre texte (Jn 11, 39 ; 12, 1). Bien entendu, ces trois-là

mourront de nouveau un jour.

La seconde situation concerne les personnes mortes

depuis longtemps. Les évangiles nous

disent que les gens croyaient voir en Jésus un ancien prophète revenu à la

vie : Elie, Jérémie, Jean-Baptiste ou encore un autre (Mt 16, 14 ; Lc

9, 7-8+19). Quelques commentateurs discernent dans ce cas de figure la mention

d’une nouvelle incarnation, puisqu’il y a eu mort (de l’un des prophètes) puis,

longtemps après, naissance (de Jésus). Cela est contestable au sujet de

Jean-Baptiste (né quelques mois avant Jésus), mais surtout cette interprétation

de certains de ses contemporains est infirmée par Jésus lui-même, qui loue ses

disciples pour ne pas croire ce que les autres disent de lui (Mt 16,

17-20 ; Lc 9, 21) : la réincarnation semble incompatible avec la

résurrection, comprise comme réveil et remise en route de la même personne

singulière.

La troisième situation est celle de Jésus lui-même. Son cas est unique et son corps de résurrection est

décrit comme très différent des précédents. On ne le reconnaît pas toujours (Lc

24, 16+37 ; Jn 20, 14) ; il passe à travers les murs (Lc 24,

36) ; il apparaît ou disparaît à volonté (Mc 16, 9-14 ; Lc 24, 31).

Il est reconnu lorsqu’il montre ses plaies (Lc 24, 39-40 ; Jn 20, 27) et

surtout lorsqu’il appelle ceux qu’il aime par leur nom (Jn 20, 16). Il vit

quelques temps d’une façon normale, mangeant et dormant, mais il s’élève

ensuite auprès de son Père céleste (Lc 24, 51 ; Ac 1, 9). Manifestement,

la résurrection du Christ est d’un autre ordre que celle des hommes : il

s’agit d’une transformation radicale qui met un terme à l’Incarnation

provisoire du Dieu éternel, qui n’a connu la mort que pour mieux triompher de

son pouvoir. L’événement de Pâques est l’expression la plus paradoxale de

l’entrée de l’éternité dans le temps.

Enfin, la quatrième situation concerne la résurrection

future promise aux croyants fidèles.

Les textes qui en parlent sont loin d’être clairs, mais ils laissent entendre

qu’elle sera soudaine et ne passera pas par une naissance mais par une

transformation très profonde, comme celle de Jésus, qui leur donnera accès à la

vie éternelle (1 Co 15, 51-52). Ce changement radical interviendra pour ceux

« qui appartiennent au Christ », au moment de son retour (Mt 24,

31 ; 1 Co 15, 23), même s’ils sont encore vivants (1 Th 4, 15). Mais que

sera-t-elle précisément, cette résurrection à venir à la fin des temps ? Nous

ne pouvons le savoir, mais seulement l’attendre dans la confiance et

l’espérance dans les promesses de Dieu.

Le dossier de la résurrection est donc tout sauf

simple, et Lazare n’est qu’un cas très particulier de résurrection. Mais c’est

à l’occasion de cette résurrection-là que Jésus promet à ceux qui croient en

lui la vie, en dépit de la mort. La vie est promise malgré la mort. Quelle est

donc cette vie qui traverse la mort ? Ce texte de Jn 11 fait écho à un

autre texte de Jn, quelques chapitres auparavant, en Jn 5, 24. Voici ce que dit

Jésus : « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute

ma parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient

point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie ». Étrange

formule, ce passage de la mort à la vie. D’ordinaire, selon notre logique,

c’est la mort qui succède à la vie, alors qu’ici elle la précède. C’est bien

qu’il y a au moins deux types de vie, et deux types de mort : la vie

biologique, physico-chimique (ὁ βίος dans le grec du Nouveau Testament), et la

vie éternelle, la vie en abondance (ᾑ ζωή αἰῴνιον), de même qu’il y a la mort

biologique, et la mort spirituelle. La vie biologique peut très bien se

combiner avec une mort spirituelle, c’est-à-dire avec une vie sans Dieu. Et la

vie éternelle peut surgir au creux de cette mort-là, dès lors que nous nous

tournons vers Dieu, pour lui faire de la place dans notre vie. Et ainsi la vie

éternelle, la vie en abondance peut accompagner la vie biologique, la doubler en

quelque sorte, puis la prolonger, la relayer dans la mort biologique. C’est

ainsi que « celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait

mort », selon la parole de Jésus à Marthe en Jn 11. Ainsi Lazare

est-il passé de la mort physique et spirituelle à la vie éternelle, qui se

prolongera au-delà de sa seconde mort physique, celle qui surviendra un jour

prochain, et qui ne nous est pas racontée dans ce récit.

J’ai trouvé un commentaire particulièrement éclairant

de ce texte de Jn 11. Je vais vous en faire lecture : « Voilà ce que

proclame la résurrection de Lazare aux hommes de tous les temps et de tous les

pays. Reste la seule question qui peut faire de chacun un nouveau Lazare :

“Crois-tu cela ?” (v. 26). C’est la seule condition qui permet de connaître

dès à présent, avant la fin des temps, une vie qui ne dépend plus de la seule

nature mais expérimente déjà ce que l’éternité de Dieu promet. (…) Le judaïsme

de tendance pharisienne croit à une résurrection générale à la veille du

jugement dernier. La réponse de Jésus bouleverse ce cadre temporel : il

est lui-même l’anticipation de la fin. Le jugement est déjà à l’œuvre. Avec le

Christ les chrétiens connaissent la résurrection et expérimentent donc la

réalité d’une vie qui ne peut être interrompue par l’anéantissement du corps.

C’est une réalité présente et qu’on peut donc vérifier, mais seule la foi

permet d’y accéder. C’est pourquoi Jésus poursuit : “Crois-tu

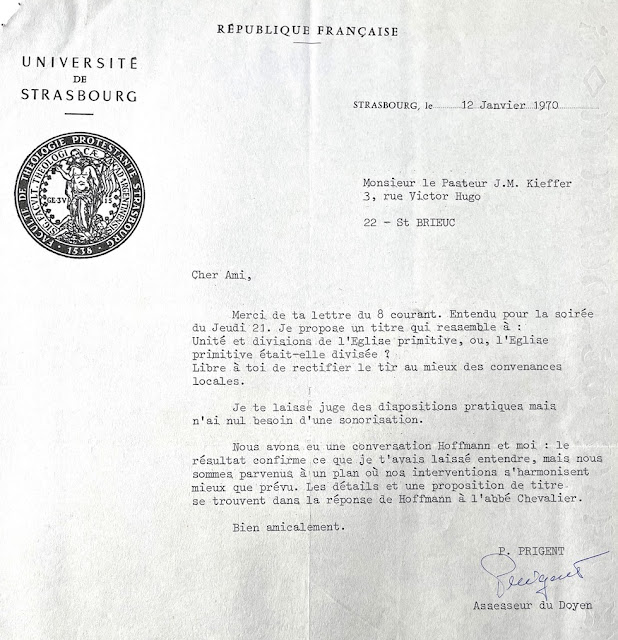

cela ?” » Fin de citation. Quel est

donc l’auteur de ce commentaire de Jn 11 que j’affectionne tout

particulièrement ? Il s’agit tout simplement de Pierre Prigent, dans son

livre intitulé : Heureux celui qui croit. Lecture de l’évangile selon

Jean. C’est ainsi que Pierre nous invite à répondre à la question qui

permet de faire de chacune et de chacun d’entre nous, aujourd’hui, un

nouveau Lazare, ou une nouvelle Marthe : « Crois-tu

cela ? » Petit clin d’œil aux engagements œcuméniques de Pierre,

puisque cette formule de Jésus : « Crois-tu cela ? » a été

retenue pour mot d’ordre de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens que

nous vivons précisément en ce moment.

La dernière fois que j’ai visité Pierre, visite qui avait entre autres pour objet de préparer

la célébration d’action de grâces de ce jour, Pierre m’a dit notamment deux

choses que je retiens et que je garderai toujours. Il m’a dit tout d’abord

qu’il souhaitait que ce soit sur ce texte de Jn 11 que porte la prédication

d’aujourd’hui. Et il m’a raconté combien ce récit l’avait nourri au cours de sa

vie de foi, et notamment cette parole de Jésus : « Je suis la

résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait

mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais ». Et combien

il tenait à ce que cette parole soit prêchée en témoignage de son espérance. Pierre,

en virtuose de la transmission, en personne si attachée au passage de relais

théologique et spirituel, au passage de témoin à proprement parler, dans tous

les sens du terme, Pierre voulait à tout prix laisser cette parole de Jésus à

nous toutes et tous qui lui survivront. Amoureux de la transmission, à laquelle

il a voué sa vie, pour laquelle il a enseigné si longtemps et écrit tant de

livres, dont le dernier paraîtra encore tout prochainement, Pierre voulait

témoigner jusqu’à son dernier souffle, et encore après son départ lors de la

célébration d’aujourd’hui.

Mais Pierre m’a dit une deuxième chose lors de

cette ultime rencontre, et une chose qui pourrait sembler, à première vue,

contredire la parole de Jésus, en tout cas qui entretient avec elle une tension

paradoxale. Pierre m’a dit : « Je n’ai pas la religion de la

vie ». Je n’ai pas la religion de la vie… Cette formule, et la tension

proprement dialectique qu’elle donne à voir avec la parole de Jésus : « Je

suis la résurrection et la vie », m’ont longtemps travaillé ces

dernières semaines. Je les ai réfléchies avec ma tête, je les ai méditées avec

mon cœur, j’ai cherché à les articuler, et voici ce que je peux peut-être

balbutier devant vous pour vous présenter, pour vous offrir ce que j’ai reçu de

Pierre. Son plus beau cadeau en ce qui me concerne.

« Je n’ai pas la religion de la vie ». Il s’agit bien entendu de la vie biologique, et non de

la vie éternelle. Cette vie biologique, il ne s’agit pas de la sacraliser, de

l’absolutiser, d’en faire une idole. Mais alors, si la vie biologique n’est pas

sacrée, qu’est-ce qui est plus important que la vie ? Je ne vois qu’une

seule réponse : le plus important, c’est l’amour. L’amour est plus

important que la vie. Pierre aurait pu dire : « J’ai la religion

de l’amour ». J’en veux pour preuve ce que j’ai lu de lui :

lorsque Pierre a écrit son livre sur Origène et Marcion, il se disait frappé

par les velléités des chrétiens à exclure, à condamner, à excommunier, alors

même qu’ils vivent d’une religion de l’amour. J’en veux aussi pour preuve ce

que j’ai entendu de lui, chaque fois que je l’ai écouté prêcher, et notamment

ici à Saint Matthieu : l’amour est la seule chose qui donne sens à la vie,

mais paradoxalement, l’amour transcende la vie. Il y a d’ailleurs des textes

bibliques qui le disent. On pensera sans doute d’abord à ce verset du Cantique

des cantiques : « L’amour est fort comme la mort » (Ct 8, 6). On

traduit parfois à tort : « l’amour est plus fort que la mort »,

mais il s’agit plutôt de comparer la force de l’amour à la force de la mort, et

de voir par conséquent la puissance de l’amour, à une époque où, la foi en la

résurrection n’étant pas encore présente, la mort l’emportait sur la vie. Et

l’amour, sans l’emporter sur la mort, rivalisait avec elle. Mais c’est surtout

un verset du Psaume 63 qu’il faut retenir : « Ta bonté vaut mieux que

la vie : mes lèvres célèbrent tes louanges ». Ta bonté vaut mieux que

la vie : « Tov hasderah méhayîm », en hébreu. Il ne s’agit pas à

proprement parler de l’amour, mais d’un terme très proche :

« hésèd », c’est la bonté, la grâce, la miséricorde, la

bienveillance, la tendresse. L’amour et la tendresse de Dieu valent mieux que

la vie : qu’est-ce à dire ?

Eh bien, nous pouvons comprendre ceci : dans la

vie comme dans la mort, l’essentiel est d’être dans l’amour, c’est-à-dire

d’être en communion avec Dieu. La première épître de Jean nous dit que

« Dieu est amour » (1Jn 4, 8+16). Elle nous le dit à deux

reprises : « Dieu est amour ». Si Dieu est amour, c’est que

l’amour n’est pas seulement un attribut de Dieu comme un autre, Dieu n’est pas

seulement aimant, il est amour, il s’identifie à l’amour, il n’y a donc pas de

différence entre Dieu et l’amour, l’amour est l’identité même de Dieu, l’amour

est le nom de Dieu, ou l’un de ses noms, on dirait aujourd’hui qu’il est son

ADN. Si nous sommes touchés, affectés, bouleversés, affligés même par la mort

d’un proche, comme aujourd’hui avec le départ de Pierre, c’est parce que la

mort est une rupture de lien. Oui, la mort est une rupture de lien. Mais en

réalité, plus fondamentalement, au-delà des apparences, au cœur même du

mystère de la mort, le lien n’est pas rompu, le lien est maintenu,

le lien en tant que tel ne meurt jamais, car le lien d’amour, c’est Dieu

lui-même. Cette relation d’amour qui nous vient du Dieu dont l’identité est

l’amour, c’est ce que l’on appelle à juste titre la communion des saints. Dans

la vie comme dans la mort, nous sommes entre les mains de Dieu. Nous sommes au

bénéfice d’un amour qui transcende et la vie et la mort. Nous qui sommes encore

pour un peu de temps dans la vie terrestre, mais dès aujourd’hui appelés à

entrer par la foi dans la vie éternelle, nous pouvons trouver consolation et

réconfort dans cette conviction : partagés entre notre tristesse infinie,

nos questions sur les mystères de la vie et de la mort, et notre gratitude pour

tout ce que nous avons pu vivre avec Pierre, pour tout ce que Pierre nous a

donné, et pour tout ce que Dieu nous a donné à travers lui, nous croyons que nous

sommes portés par un Dieu d’amour qui nous garde dans l’amour, un amour qui

déborde, qui excède toutes nos mesures humaines, toutes nos mesures trop

humaines.

Amen.

.JPG)