Entre 1914 et 1918, la présence d'un pasteur protestant à St Brieuc aura permis d'apporter un secours spirituel à des êtres humains emportés dans le tourbillon de la grande histoire, déracinés, isolés et rejetés. Soldats prisonniers hospitalisés ou simples civils enfermés dans des camps, ils seront traités dignement par le pasteur Théophile Roux.

Les prisonniers militaires allemands à St Brieuc

Le premier convoi de prisonniers allemands est accueilli en gare de St Brieuc au début du mois de septembre 1914 par une population vindicative, les insultes pleuvent. Au deuxième convoi, la foule est moins injurieuse mais devant les blessés elle se tait, elle est calme. Des soldats allemands sont portés sur des brancards par leurs camarades valides.

|

| Soldats allemands prisonniers arrivant à St Brieuc, certains seront hospitalisés. Archives départementales 22. 16FI 5222 |

Le pasteur Roux dans les hôpitaux

Pendant la Première guerre mondiale le pasteur Théophile Roux va être particulièrement actif auprès des militaires allemands soignés dans les différents hôpitaux de la ville de St Brieuc dans les Côtes-du-Nord. Il est aidé dans sa première année, en 1914, par Heinrich Zimmermann, un soldat allemand du 214ème Régiment d'Infanterie, matricule 188, qui va lui servir d'interprète. Cet homme, fils d'un député du Reich, avait étudié au collège huguenot de Berlin. Malheureusement il décède le 17 janvier 1915 et rien ne dit comment le pasteur va pouvoir continuer sa mission dans les hôpitaux.

|

| Henrich Zimmermann, Cimetière de l'Ouest de St Brieuc. Photo R.F |

On ne sait pas si l'aide de son interprète lui permet de dialoguer avec les soldats qui le peuvent encore. La seule chose dont on soit sûr, c'est qu'il est appelé systématiquement pour les cérémonies d'obsèques.

Certains soldats s'expriment en français et là, pas de problème pour communiquer avec eux. Ainsi, en 1914, le pasteur s'est entretenu deux fois avec Erich Wachs, étudiant en médecine, parlant un peu français. Cet aspirant lieutenant est mort quelques jours plus tard à l'Hospice le 24 septembre.

État civil : Erich Wachs, aspirant lieutenant allemand (prisonnier de guerre), 90ème régiment d'Infanterie, 11ème compagnie, matricule 267, domicilié à Wittemberg (district de Halle), décédé le 24 septembre 1914 à l'hôpital militaire de Guébriant, 30 rue de la gare St Brieuc.

Le 19 mars 1915, le pasteur écrit aussi à propos du soldat Oscar Paul Timmeler : " On m'avait fait appeler de l'hôpital à 2h30. Je l'ai vu ce jour-là très mal (péritonite). Le lendemain je l'ai vu encore. Il allait un peu mieux. Il est mort presque subitement".

Oscar Paul Timmeler, pionnier, 2ème bataillon, 2ème compagnie, matricule 242, né à Künitz, district d'Iéna (Saxe), fils de Frédéric Timmeler et de Lina Gebhardt, domicilié à Mötzelpach, décédé à l'hôpital des Capucins à St Brieuc le 18 mars 1915.

|

| Les 14 hôpitaux militaires de Saint-Brieuc en 1914-1918. Le Télégramme numéro spécial. 2014 |

On ne connait pas la fréquence des visites du pasteur mais malheureusement, une grande part des activités du pasteur Roux consiste à assurer une cérémonie conforme à leur appartenance religieuse pour les nombreux soldats allemands de confession protestante décédés dans les hôpitaux de la ville. La plupart du temps, ces soldats sont regroupés à l’Hôpital de la caserne Guébriant. L'infirmerie-hôpital a été ouverte le 19 septembre 1914, a été transformée en Hôpital Complémentaire n°91(HC) le 6 décembre 1914. Celui-ci a fermé le 2 février 1915. Pour bien le situer géographiquement, il faut savoir que c'est l'ancien Grand séminaire, transformé par la suite en caserne de gendarmerie, rue de la Gare. Les bâtiments ont été démolis dans les années 60 pour construire la caserne de gendarmerie actuelle.

Pendant la Guerre 14-18, les cérémonies d’obsèques se déroulent généralement au dépôt de l’Hospice de St Brieuc. Puis ils sont inhumés au cimetière de l’Ouest, proche de l'hôpital.

Une seule fois en 1914, le pasteur Roux procède à une cérémonie d’obsèques au Lycée, aujourd'hui collège Le Braz (Hôpital complémentaire n°7).

|

| Hôpital complémentaire 18. Archives de la maison des sœurs du Couvent du Saint-Esprit à Saint-Brieuc |

Le pasteur Roux dresse ce récapitulatif terrible en fin d’année 1914, du 15 septembre au 31 décembre, il aura présidé à l’ensevelissement de 100 soldats (dont 99 allemands), 4 étrangers des camps du Jouguet et de St Ilan, 1 bébé d’une famille de réfugiés de Reims.

Le seul soldat protestant qui n'est pas allemand est George Sherlock, un soldat anglais, d'un régiment de fusiliers écossais, le Inniskillers Fusiliers Regiment, matricule 7319. Il était en traitement à l'hôpital auxiliaire N°201 de Mme Pitet, 4 Boulevard Laënnec et décède le 21 septembre 1914. Il est inhumé par le pasteur Roux le 23 septembre 1914 au cimetière St Michel à St Brieuc.

Remarque : De nos jours, la tombe de George Sherlock tient une place tout à fait à part dans le cimetière St Michel. Quand on est face au monument dédié aux combattants de 14-18, la tombe est située juste devant à droite, avec un petit rectangle de gazon.

On peut lire sur la plaque: 7319 Private G. Sherlock. Royal Inniskilling Fus. 21 september 1914.

|

| Tombe du soldat G. Sherlock, un protestant anglais. Cimetière St Michel St Brieuc. Photo RF |

|

| Tombe du soldat G. Sherlock, Photo RF |

La cérémonie s'est déroulée au temple, rue Victor Hugo, à quelques minutes du cimetière. Les autorités de la ville, la Préfecture et la garnison étaient représentées, de nombreuses personnes assistaient à la cérémonie.

La présence militaire d'un peloton, d'un piquet, parfois jusqu'à une quarantaine de soldats est signalée, pour les inhumations de soldats allemands. Il peut aussi y avoir le Maire ou un représentant de la municipalité, un médecin ou une personne de l'Hospice.

Le premier enterrement d'un soldat allemand à St Brieuc par le pasteur Théophile Roux est relaté dans la presse de l'époque (Le Réveil, édition du 20 septembre 1914, page 12 de la série 1914 en ligne). Il n'était pas si fréquent en Bretagne d'assister à une inhumation selon le rituel très dépouillé des protestants. Le soldat Arthur Hänel est mort le dimanche 13 septembre à l'hospice général, 17 rue des Capucins à St Brieuc. Il a été enterré le mardi 15 septembre.

Arthur Georg Hänel, né à Freiberg le 13 juillet 1881, fils de Karl Hänel, marié à Julianne, domicilié à Freiberg, 23 Brandstrasse, décédé le 13 septembre 1914.

|

| 1914 20 septembre. Le Réveil. Archives 22. Photo RF |

|

| Georg Schön, caporal, 138ème R.I, matricule 249, décédé le 18 octobre 1914. Cimetière de l'Ouest de St Brieuc. Photo R.F |

Par contre le budget de l’Église Évangélique Bretonne mentionne en décembre 1913 des dépenses pour un loyer concernant un local où se tient un culte à Tréguier. Est-ce qu'au sein de cette église il y avait une personne pouvant assurer des inhumations?

|

| Carré militaire allemand, cimetière de Tréguier (22) Photo R.F 2019 |

Du fait de ce déplacement des blessés, le bilan n'est donc pas le même en 1915 qu'en 1914, seuls 15 soldats allemands sont inhumés par le pasteur Roux ou par le pasteur R. Pfender (1) quand le pasteur Roux est en déplacement. Trois soldats sont morts de la fièvre typhoïde en janvier.

Trois soldats français sont aussi inhumés par le pasteur Roux. Le premier est François Morillon (et non Mourillon comme inscrit sur le registre), originaire des Deux-Sèvres. Il avait été visité la veille de son décès le 7 janvier à l'hôpital militaire complémentaire n°18, (Hôpital du St Esprit), 20 rue des Capucins (fièvre typhoïde).

François Lucien Morillon, soldat au 49ème régiment d'Artillerie, 3ème batterie, matricule 349. Né à Vitré (Deux Sèvres) le 28 août 1888, fils de Lucien Morillon et de Constance Larchier, époux de Armance Chauvet, domicilié à Vitré (deux Sèvres), décédé le 7 janvier 1915.

Le deuxième soldat est Maurice Lucas, né le 7 février 1879 à Cozes en Charente-Inférieure et décédé le 3 juillet 1915 à l'hôpital temporaire du Lycée (Hôpital militaire complémentaire n°7, 22 rue du Lycée St Brieuc). Ce jeune garçon de café à Paris avait été blessé d'un éclat d'obus à la tête.

Maurice Lucas, soldat du 224ème régiment d'Infanterie, 6ème bataillon, 24ème compagnie, Matricule 1735, né à Cozes (Charente-Inférieure) le 7 février 1879, fils de Victorin Lucas et de Elise Ardon, époux de Antoinette Planty, domicilié au 232, rue St Denis, Paris 2ème Arrondissement.

Le troisième est un jeune originaire de la région, Louis Quintin-Bird, décédé le 30 novembre pendant son service militaire des suites d'une maladie pulmonaire. La cérémonie s'est déroulée au 55 rue du Légué chez M. Bird, puis au Temple et enfin au cimetière St Michel à St Brieuc.

L'État civil indique que Louis Marie Quintin est né à Saint-Brieuc le 2 janvier 1885, fils de feu Julien Quintin et de Anne-Marie Philippe, époux de Béatrix Marie Bird, domicilié 1 boulevard Gambetta à St Brieuc, décédé le 30 novembre 1915 au 55 route du Légué (au domicile de la famille Bird). L'acte de décès est signé par Abraham Jean Bird, beau-père du défunt)

|

| Médecine militaire, début du XXe siècle. Planche du Larousse en 2 volumes |

En 1916, un seul soldat allemand, Ahnert Hermmann, est inhumé par le pasteur. Ce dernier note que ce jeune soldat est mort au dépôt des prisonniers de guerre et qu'il était venu au culte.

En 1917, aucune inhumation de soldat allemand n'est à signaler par le pasteur Roux. On note le décès d'un soldat suisse, Émile Visard, horloger de profession, habitant Le Moutier, mort de la typhoïde à l'Hôpital de Saint-Brieuc. "La famille de son patron, quelques suisses ses camarades ont suivi le corps."

Un service religieux a été rendu pour le soldat Armand Barillot, originaire des Deux-Sèvres, né le 28 juillet 1893, décédé à l'Hospice le 21 avril. Sa mère et sa sœur se trouvaient là avant le départ du corps à la gare de St Brieuc.

|

| Plaque commémorative (Guerre 14-18). Cimetière de l'Ouest de St Brieuc. Photo R.F |

En 1918, le premier décès d'un militaire est celui d'un américain, Kenneth Burr, décédé à l'hôpital mixte le 18 septembre. Le service a eu lieu au temple protestant.

En cliquant sur Fiche (ci-dessous) vous pouvez voir le cimetière où il est enterré aux USA.

Fiche

En octobre, six soldats allemands sont inhumés suite à une épidémie de grippe infectieuse, cinq autres pour différentes causes dont deux sont morts à l'Hôpital de Guingamp.

Le dernier décès d'un soldat allemand est consigné le 3 janvier 1919 pour l'adjudant Kurt Bukhart, décédé la veille à l'hôpital où il était entré le 1er janvier.

|

| Vue d'une partie des tombes du carré militaire allemand (Guerre 14-18). Cimetière de l'Ouest de St Brieuc. Photo R.F |

Notons aussi qu'un autre cimetière militaire allemand, mais de la seconde guerre mondiale, se trouvait à Brélévénez (Lannion). Il a été désaffecté en 1950 et les ossements des 175 militaires allemands, autrichiens et russes ont été transférés à Ploudaniel près de Lesneven (29) dans un grand cimetière de regroupement où reposent 5831 soldats (Ouest-France 18 octobre 1950 et 8 mai 2015).

Le pasteur Roux et les prisonniers civils dans les camps

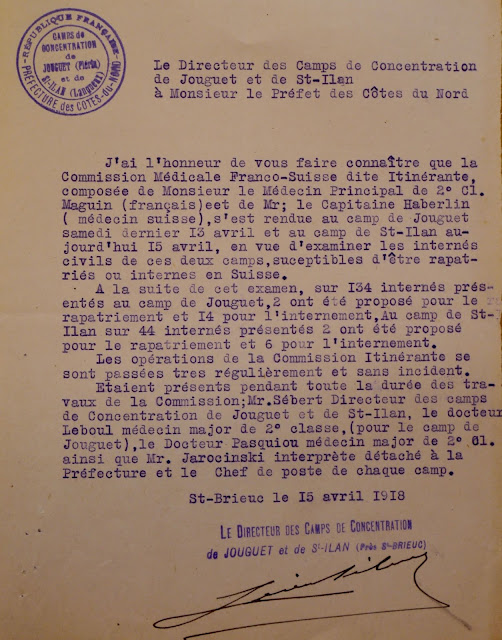

Dès le 1er septembre 1914, le Ministère de l'intérieur ordonne l'internement de tous les individus, hommes ou femmes, étrangers ennemis ou suspects. Dans les Côtes-du-Nord, un millier de personnes se trouvent rassemblées dans les deux camps proches de St Brieuc. En janvier 1915 ceux qui ne sont pas mobilisables (femmes, enfants, vieillards) sont rapatriés en Suisse ou vers le camp de St Ilan, à Langueux (2), où sont regroupées des familles. Le camp du Jouguet, à Plérin, regroupe alors environ 500 hommes venant d'Autriche et d'Allemagne, en âge d'être mobilisés. Beaucoup y resteront plus de 4 ans, en 1918 au moment de la fermeture du camp, ils étaient encore 350.

|

| Liste d'internées allemandes. 1914 Camp du Jouguet. Archives départementales Côtes d'Armor |

L'action du pasteur Roux pendant cette période porte sur les militaires hospitalisés à St Brieuc mais s'étend aux prisonniers civils étrangers (allemands, autrichiens, hongrois etc.), internés dans deux camps proches de la ville. Il s'agit tout d'abord du camp du Jouguet dans la vallée du Gouët, installé dans une ancienne filature. Le second camp se trouve à St Ilan.

|

| L’usine du Jouguet, dans la vallée du Gouët (©archives départementales 22) |

Le pasteur Roux devait tenir des cultes ou des conférences au camp du Jouguet car il parle de ses "auditeurs" de ce camp. Les personnes qui y étaient retenues étaient des civils qui vivaient en France au début du conflit et que le gouvernement n'avait pas laissé partir en Allemagne. Leur périple les a amenés dans des conditions difficiles jusqu'à St Brieuc où ils se sont retrouvés enfermés dans ces deux camps de détention appelés "camp de concentration" par l'administration française. La vie quotidienne au camp du Jouguet est racontée dans le journal de bord d'un de ces prisonniers, Hugo Ringer, dans le livre "Boulevard des étrangers. Editions Les Archives Dormantes. 2018" (3).

Dans son récapitulatif de fin d’année 1914, du 15 septembre au 31 décembre, le pasteur Roux rédige consciencieusement une petite note sur chaque cérémonie et ajoute parfois quelques commentaires personnels sur le registre des décès conservé au Temple de St Brieuc.

Au total, en 1914, le pasteur Roux a présidé à l’ensevelissement au cimetière de l'Ouest de 4 étrangers des camps du Jouguet et de St Ilan :

-23 novembre, Gustave Fremd, 21 ans, mécanicien, né à Galtlingen en Allemagne le 9 avril 1893, mort de la fièvre typhoïde (camp de St Ilan, décédé à l'Hospice le 22 novembre 1914)

État civil : Gustave Fremd, 21 ans, mécanicien, né à Galtlingen (Allemagne) le 9 avril 1893, fils de Ernest Fremd et de Dorotéa Kaster, célibataire, décédé le 22 novembre 1914 à l'Hospice des Capucins.

25 novembre, Guillaume Linck, 72 ans, tailleur d'habits, né à Meiningen, Saxe, le 16 octobre 1842, habitant Paris, mort à l’hôpital (camp du Jouguet)

État civil : Guillaume Linck, tailleur d'habits, né à Meiningen (Saxe), le 16 octobre 1842, fils de feu Jacques Linck et de feu Sophie Ekar, célibataire, habitant Paris, mort à l’hôpital des Capucins, St Brieuc.

22 décembre Richard Schutze, électricien, mort à l'Hospice après quelques jours d'hospitalisation (camp du Jouguet)

État civil : Richard Schutze, né le 14 août 1860 à Werdau (Saxe), électricien, fils de feu Jules Schutze et de feu Marie Baugarten, époux divorcé de Phanie Nicolas, domicilié à Paris, mort le 21 décembre 1914 à l'Hospice des Capucins.

Inhumation le 31 décembre de Marie Bier (1895-1914), 19 ans, avec ses parents au camp de St Ilan, décédée le 30 à l'Hospice, "Sa famille, et des amis de connaissance de St Ilan ont pu assister à l'ensevelissement" (camp de St Ilan)

État civil : Marie Bier, née à Paris le 6 mai 1895, fille de Henri Bier et de feu Sophie Grun, célibataire, décédée le 30 décembre 1914 à l'Hospice de St Brieuc.

Curieusement Hugo Ringer (cité plus haut), sur cette même période, ne signale rien sur les morts du camp du Jouguet : "Puisque nous parlons de maladie, je voudrais immédiatement faire remarquer que l'état de santé dans notre camp est resté, jusqu'à présent, bon. Mis à part quelques refroidissements habituels, il n'y a eu que peu de cas de maladies et il n'a fallu que rarement transporter quelqu'un jusqu'à l'hôpital de St Brieuc" (page 108)

|

| Lettre du directeur des camps. Dossier 9R 54. 1918. Archives départementales des Côtes d'Armor |

En 1915, les trois décès ne concernent que des personnes du Camp du Jouguet :

Inhumation le 24 février Georges Schaal (1837-1915), mort à l'Hospice le 22, "Son fils et petit fils de Paris, ont assisté à l'ensevelissement"

État civil : Georges Schaal, né à miedelsbach (Wurtemberg) en 1837, fils de feu Georges Schaal et de ?, domicilié à Paris, décédé le 22 février 1915 à l'hôpital des Capucins à St Brieuc.

Inhumation le 2 avril Carl Zachariae (1862-1915), mort à l'Hospice, demeurait à Paris avant la guerre depuis 1903.

État civil : Carl Zachariae (1862-1915), né à Bleëaff (province Rhénane, Allemagne) le 26 décembre 1862, fils de Auguste Zachariac et de Augustine Schaeffer, célibataire, domicilié à Paris, décédé à l'hôpital des Capucins à St Brieuc le 1er avril 1915.

Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles et le pasteur Roux peut écrire le 26 mars 1915 : "Au camp de Saint-Ilan (étrangers) et au cours d'une assemblée religieuse assez nombreuse, le pasteur soussigné a baptisé Olga Lina Hartmann, née d'une dizaine de jours avant d'une mère, Mlle Lina Hartmann, fiancée à Christophe Disch, soldat dans l'armée française. Le vaguemestre M. François Nivet, de St Brieuc, est le parrain de l'enfant. La marraine, Mlle Françoise Moser, est une étrangère internée à St Ilan, comme la mère".

Le document ci-dessous nous donne d'autres renseignements sur la mère et sa fille, et surtout le dossier conservé aux archives nous renseigne sur l'origine alsacienne de la maman.

|

| Renseignements sur Lina Hartmann. Dossier 4M 362 Archives départementales Côtes d'Armor. |

En 1916, inhumation le 28 mars de Nikolaus Kanstein (camp du Jouguet). "Mort le 27 à 7h30 du matin à l'hospice. Le jeune homme de 19 ans, né à Brème le 26 juillet 1896, est mort de la fièvre typhoïde." Le pasteur indique ensuite que lorsqu'il a été appelé cinq jours avant sa mort, le jeune homme délirait déjà. Il écrit aussi : "je n'ai pu reconnaitre s'il avait été un de mes auditeurs de Jouguet".

État civil : Nikolaus Kanstein, né à Brème (Allemagne) le 26 juillet 1896, fils de Nikolaus Kanstein et de Louise Lorentz, célibataire, décédé le 27 mars à 7h30 du matin à l'hospice des Capucins à St Brieuc.

Le 7 août 1916, le pasteur procède à l'ensevelissement de Lajda Iran (camp de St Ilan). Le sergent du camp, un soldat et quelques prisonniers civils du camp ont accompagné le corps.

Cet autrichien d'une trentaine d'années s'est pendu le 4 août. Théophile Roux mentionne qu'il était neurasthénique et qu'il "se livrait seul à d'interminables travaux de mathématiques".

En 1917, le pasteur baptise trois enfants d'une famille tchèque (ou hongroise?), internée au camp de St Ilan. Les parents, qui habitaient Paris avant la guerre, sont Jean Hortulany et sa femme Julianna Ujvari (née le 9 avril 1877 en Hongrie, décédée 18 mai 1950 à Paris 18ème Arrondissement, impasse du Talus). Les enfants se prénomment Ernestine, née le 11 août 1911, André né le 5 octobre 1914 et Ernest né le 15 février 1917. "Le baptême a été administré à ces trois enfants au cours du culte auquel assistaient une vingtaine d'autres prisonniers civils de ce camp."

En 1917 toujours, a lieu l'inhumation le 15 novembre de Charles Weigel (camp de St Ilan mais avant au camp du Jouguet), décédé le 13 à l'hospice où il était depuis quelques jours. Le pasteur l'avait visité. "Sa femme, Israélite polonaise, était là avec les deux aînés de leurs garçons."

L'État civil indique que Charles Auguste Weigel, profession de passementier, est né le 1er mars 1885 à Buckhlz (Saxe, Allemagne), fils de Émile Théodore Weigel et de Émilie Schultz, célibataire, décédé le 13 novembre 1917 à l'hôpital des Capucins à St Brieuc.

Le pasteur signale aussi l'inhumation d'Otto Kovalewski (1878-1918), né le 21 mai 1878 habitant Steglitz, prisonnier de guerre, décédé le 11 septembre dans un des pavillons de l'Hôpital mixte, rue des Capucins.

Otto Kovalewski, né le 21 mai 1878 à Saulinsk (Poméranie), fils de Julius Kowalewsky et de feu Henriette Krauss, époux de Martha Langner, habitant Steglitz (Brandebourg), soldat de 2ème classe au 33ème Régiment d'Infanterie allemande, 1ère compagnie, matricule 5809.

Conclusion

Le fait de décrire les derniers moments des soldats ou des prisonniers civils étrangers dans un registre peut aussi être considéré comme un geste d'humanité entrant dans les fonctions d'un aumônier.

Enfin, il faut imaginer que le pasteur Roux devait faire preuve d'un certain courage pour porter autant d'attention aux soldats allemands, considérés par beaucoup comme "des boches", des ennemis sans arrêt stigmatisés, ridiculisés, dénigrés. Dans le climat passionnel de la guerre, le soupçon de trahison ne devait pas être bien loin peut-être? Ne risquait-il pas de devenir à son tour "un indésirable"?

Un bel exemple de charité chrétienne !

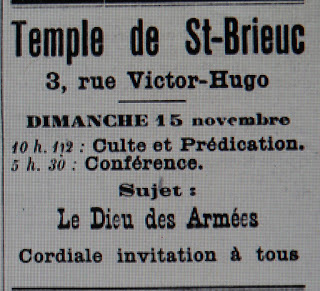

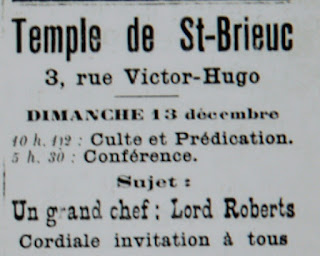

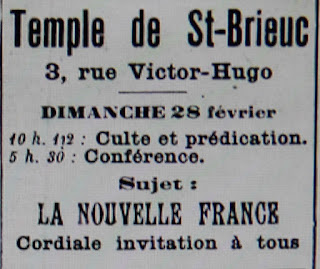

La contribution du pasteur Théophile Roux pendant la première guerre mondiale, c’est aussi son souci permanent de tenir des débats le dimanche après-midi au Temple annoncés dans la presse dans le journal Le Réveil (Républicain socialiste). Les thèmes vont tout de suite être le reflet des préoccupations du moment car tout le monde se sent concerné par l'afflux de réfugiés, la mobilisation, les premiers blessés, les premiers morts.

Le titre de sa conférence du 1er novembre 1914 est direct : "A propos de la guerre". C'est le sujet qui occupe tous les esprits. A la fin de l'année 1914, le 27 décembre, le dernier sujet abordé ne peut être qu'en rapport avec la guerre : "Les leçons de 5 mois de guerre". En 1915 les thèmes des conférences du dimanche après-midi portent uniquement sur des sujets en rapport avec la guerre. Par exemple en Février : "Si Dieu existe, si ce Dieu est bon et tout puissant, pourquoi a-t-il permis cette guerre ?"; Dans les mois qui suivent : "Dieu est-il avec nous ou avec eux ? ; Sur le front avec nos soldats ; La nouvelle France ; Guerre religieuse ? Représailles ? ; Pour l’honneur ; La force victorieuse ". Les questions posées ne manquent pas d'à-propos et de courage.(4)

En 1916, la paroisse vit au rythme de la guerre et les conférences du pasteur Roux ne changent pas de registre, notons par exemple : "Ce qui empêche de croire en Dieu ; Après 18 mois de guerre ; Le relèvement de nos ruines ; Propos de guerre ; Les surhommes ; Un réquisitionné ; Le commandement difficile". On peut imaginer que ce dernier titre porte sur le commandement si difficile à tenir pour un chrétien alors "Tu ne tueras point". A moins qu'il ne s'agisse du commandement de Jésus "Aimez vos ennemis" (Matthieu 5, 44).

En 1917, les conférences ont continué au même rythme que les autres années. On retrouve dans les thèmes des sujets sur la guerre ( Nos alliés les américains ; Âmes héroïques de soldats ) mais aussi un renouveau de sujets plus religieux.(5)

|

| 1917 4 novembre. Le Réveil. Archives 22. Photo RF |

Ces années de guerre auront constitué une épreuve majeure pour les croyants. Il n'est pas certain que les protestants de St Brieuc aient pu être totalement différents des autres. Parfois on peut être inquiet comme lorsqu'on découvre un thème de conférence comme : "Mobilisation générale contre l’Allemand de l’Intérieur ". D'autres ont des accents très patriotiques : Les surhommes; Pour l’honneur.

Rester humains, charitables, dignes, c'était un véritable défi. Ne pas céder à l'esprit de vengeance et de haine qui régnait à l'époque n'était pas si facile. Ces moments réguliers de débat au Temple devaient permettre, espérons le, de garder un cap. C'est dans un sujet comme "Le pardon des offenses de nos ennemis", abordés en 1917, que peuvent se distinguer les croyants chrétiens car dans le reste de la population, ce discours passera difficilement.(6)

|

| 1917 14 janvier. Le Réveil. Archives 22. Photo RF |

|

| Registre du temple protestant de St Brieuc 1908-1938 |

Registre des baptêmes, mariages et inhumations. 1908-1938. Église protestante de St Brieuc

Archives municipales de St Brieuc pour les registres de décès entre 1914 et 1918.

Archives départementales des Côtes d'Armor :

Dossiers 9 R 54 Étrangers civils et militaires, camp d'étrangers du Jouguet et St Ilan.

4 M 362 camps d'étrangers

Presse en ligne, journal Le Réveil, article de presse édition du 20 septembre 1914, page 12 de la série 1914 en ligne; janvier 1915

Pour 1914, Le Réveil M1 19 534, les numéros des vues qui indiquent les conférences sont les suivants : 35. 39. 44. 47. 51. 55. 61. 66. 72.

(voir, pour la suite des références, la page du blog sur "Les origines de la communauté protestante méthodiste de St Brieuc 1908-1938")

Généanet, famille Hortulany (baptême 1917 camp de St Ilan)

Pour le soldat américain Kenneth Burr, site CWGC

Pour le soldat anglais George Sherlock, site Lifes of the First World War

Archives anglaises en ligne pour G. Sherlock Enregistrement de la tombe

|

| Annonce dans le journal de St Brieuc Le Réveil (socialiste) 1914-1915 |

Liens

Lien vers un album photos avec toutes les pages du registre des inhumations 1914 à 1919

Lien vers un article consacré au livre Boulevard des étrangers

Lien vers un article de Patrick Le Nen sur les différents hôpitaux militaires à St Brieuc pendant la Guerre 14-18, paru dans le Télégramme du 20 août 2014

Paroles protestantes au sein des armées 1914-2014

Les protestants et la Première guerre mondiale (Article du Musée protestant)

Fiche sur l'histoire de l'aumônerie protestante pendant la Grande Guerre

Site Mémoire des Hommes pour :

François Morillon (décédé en 1915)

Maurice Lucas (décédé en 1915)

Albert Grassot (décédé en 1916 à Guingamp)

Armand Barillot (décédé en 1917)

Description du carré militaire allemand de Tréguier (22) avec la liste de tous les soldats (83 soldats). Dix tombes de soldats français ou alliés morts à l'hôpital de Tréguier constituent un autre carré militaire.

Un article de la revue En Envor, n°4 été 2014 sur "Les formations sanitaires dans une place militaire de l'arrière, Fougères 1914-1918". Les archives de l' Hôpital mixte ont été déposées aux archives municipales de Fougères. Daniel Bouffort en a fait l'analyse et nous livre une description très détaillée de la vie d'un hôpital militaire en Bretagne entre 1914 et 1918.

Remarques

1. A propos du pasteur René Pfender, remplaçant du pasteur Roux lors d'inhumation de soldats allemands à St Brieuc en 1915, notons qu'une des premières femmes à avoir reçu une délégation pastorale dans une Eglise réformée en France, semble avoir été, Mme René Pfender, née Marguerite Gueylard (1889-1976). Mme Pfender fut pasteur des Eglises réformées évangéliques à Troissy-en-Champagne, puis à Choisy-le-Roy entre 1916 et 1919, son mari étant mobilisé comme aumônier (elle rentra dans le rang, si l’on peut dire, au retour de son mari et n’en sortit plus jusqu’à sa mort)

D'après Marianne Carbonnier-Burkard et Patrick Cabanel: Une histoire des protestants en France (Paris: Desclée de Brouwer, 1998)

2. L'emplacement du camp du Jouguet, à Plérin, est celui de l'usine Lisi Aeroespace ou Blanc Aero Technologie, rue du Jouguet. A voir sur Google Map

3. Un autre conseil de lecture pour prolonger ce thème des internés des camps d'étrangers : L'Indésirable, un roman de Louis Guilloux écrit en 1923 mais paru chez Gallimard en 2019.

1917, une ville à l'arrière (St Brieuc), un camp où sont parqués les étrangers indésirables (le Jouguet), un professeur d'allemand, interprète des détenus qui va devenir indésirable à son tour.

Laissez-vous captiver par cette histoire, si bien racontée au travers des personnages que fait vivre Louis Guilloux...

4. Liste de tous les sujets de discussions proposés par le pasteur Roux le dimanche après-midi en 1914 et 1915 :

La guerre et les paroles de Jésus ; Le Dieu des armées ; L’Union fait la force ; Par la guerre, à la foi ; Le soldat chrétien ; Un grand chef : Lord Roberts ; Le Noël de cette année de guerre ; La leçon de cinq mois de guerre ; Février 1915 Si Dieu existe, si ce Dieu est bon et tout puissant, pourquoi a -t-il permis cette guerre ? ; Dieu est-il avec nous ou avec eux ? ; Sur le front avec nos soldats ; La nouvelle France ; Guerre religieuse ? Représailles ? ; Pour l’honneur ; La force victorieuse ; 28 mars 1915 Les trois croix.

5. Dans les registres du temple de St Brieuc, en 1917, le pasteur Roux signale des changements dans la vie de la paroisse avec la présence de militaires dans la ville.

Il fait remarquer que "le nombre de personnes au Culte du dimanche a augmenté, par la présence de familles étrangères à St Brieuc et des militaires. Beaucoup de militaires ont profité de notre invitation chaque dimanche et beaucoup de ceux-ci ont écrit depuis leur départ en nous avisant que les services au Temple ont été pour eux un rayon de soleil pendant leur séjour à St Brieuc".

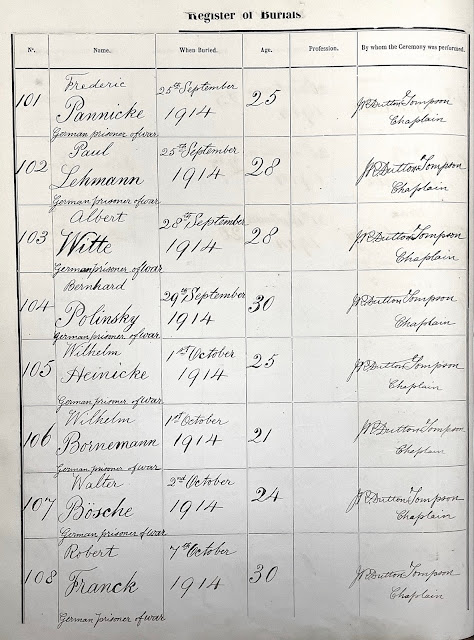

7. Une page du registre des inhumations des soldats allemands protestants

|

| Page du registre tenu par Théophile Roux, toutes sont accessibles par un lien ci-dessus. |

8. Des annonces de conférences du pasteur Théophile Roux au temple de St Brieuc entre novembre 1914 et février 1915. Extraits du journal Le Réveil. Archives départementales 22.

|

| Le Réveil 1914, vue 35, archives 22 en ligne M1 19 R34 |

|

| Le Réveil 1914, vue 39, archives 22 en ligne M1 19 R34 |

|

| Le Réveil 1914, vue 44, archives 22 en ligne M1 19 R34 |

|

| Le Réveil 1914, vue 51, archives 22 en ligne M1 19 R34 |

|

| Le Réveil 1914, vue 55, archives 22 en ligne M1 19 R34 |

|

| Le Réveil 1914, vue 61, archives 22 en ligne M1 19 R34 |

| ||

| Le Réveil 1914, vue 72, archives 22 en ligne M1 19 R34 |

|

| Le Réveil 1915, archives 22 en ligne |

|

| Le Réveil 1915, archives 22 en ligne |

|

| Le Réveil 1915, archives 22 en ligne |

|

| Le Réveil 1915, archives 22 en ligne |