André Féat est un pasteur de l’Église baptiste de Morlaix qui était résistant. Il a été déporté au camp de Flossenbürg et il est mort à

Dachau en 1945.

A partir de cet article, des recherches menées début 2025 par Carole Féat, la petite fille d'André Féat. Ces nouveaux éléments, en particulier sur le sauvetage de juifs, vont permettre d'enrichir notre connaissance de l'action de ce jeune pasteur.

L’Église baptiste à Morlaix

A Morlaix, une communauté baptiste protestante existe depuis l'arrivée du premier pasteur, un missionnaire gallois, John Jenkins, en 1834.

Un premier temple est construit en 1846, au 32, rue de Paris.

La

langue galloise, proche du breton, qui permet de traduire la Bible, explique l'arrivée de missionnaires dans les campagnes bretonnes où la

religion catholique domine. John Jenkins est le premier pasteur de

Morlaix, de 1834 à 1872.

Le temple de Morlaix était

le plus ancien lieu de culte de la Fédération des églises évangéliques

baptistes de France. Ce premier temple a aujourd'hui disparu. Il a été

remplacé, au même endroit, par l'actuel au 32 rue de Paris, inauguré en 1923 et construit entre 1922 et 1924.

Même s'il n'y a jamais eu de grande

communauté, celle-ci se composant seulement de quelques dizaines de membres, une présence baptiste s'est toujours maintenue.

Dans

la vie locale, les baptistes sont présents au niveau social, notamment au

début du XXe siècle où l'église s'occupe d'écoles et

d'hospices. Elle est présente au Diben (à Plougasnou) mais aussi à

Lannéanou, à Huelgoat ou encore à Trémel, dans les Côtes-d'Armor.

|

Temple baptiste de Morlaix, 32 rue de Paris 2016. Image Google street

|

André

Féat, pasteur assistant à Morlaix dans les années 40, fait partie d'une

longue lignée de pasteurs. Beaucoup se sont succédé sans rester très

longtemps à Morlaix, peut-être à l'exception d'Alfred Somerville (1925-1955), d'Henri Razzano

(1975-1984), de José Loncke (1984-1996) et d'André Letzel (2002-2008). Il

faut aussi noter l'apport de Robert Somerville, ancien pasteur et

figure nationale du protestantisme national, qui a toujours été proche de l'église de Morlaix

et attentif à son développement.Enfin, l’Écossaise Alison Wyld est devenue officiellement la première pasteure de l’Église baptiste de Morlaix le 14 février 2021.

|

Le pasteur Gerson Tomaz et son épouse, Sonia (au centre), Le Télégramme. Morlaix 10 septembre 2016.

|

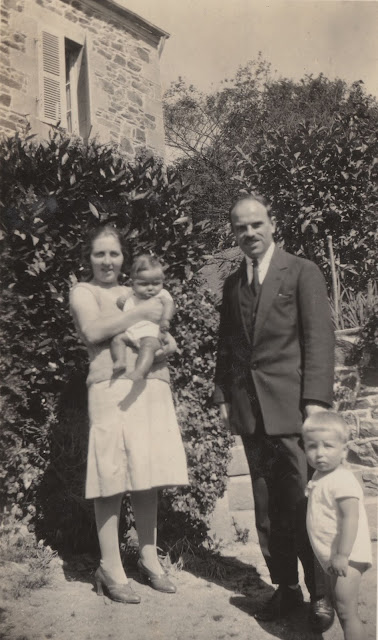

Une famille engagée politiquementAndré

Féat naît à Morlaix le 20 octobre 1916, dans un

contexte compliqué car la maman, Marie Simon, est célibataire et n'a que seize ans. L'enfant, André Marie Simon, est reconnu par sa mère le

13 novembre 1916 et plus tard, par le père avec le mariage des époux Pierre Féat et Marie Simon le

20 janvier 1919 à Morlaix. Pierre est alors mobilisé au 19e

Régiment d'Infanterie.

En

1936, la famille Féat, dont tous les membres sont originaires de

Morlaix, habite Rampe Saint-Nicolas. On a Pierre, le père, né en 1898,

menuisier dans la Compagnie d'ameublement de Morlaix ; Jeanne, mère au foyer, née

en 1900 ; André, fils, né en 1916, typographe ; Pierre, fils, né en 1924

; Marguerite, née en 1927 ; François, né en 1932.

|

Famille Féat Morlaix recensement 1936, vue 10 sur 199. Archives du Finistère. Attention aux erreurs Marguerite n'est pas de 1927 mais de 1922.

|

Le 14 novembre 1938 à Morlaix, André Féat se marie avec Germaine Eve, employée de commerce (Annonce dans La Dépêche de Brest du 15 novembre 1938). Le couple habite alors 22 Place des Halles à Morlaix.

La famille n'a pas de racines protestantes mais les parents sont engagés politiquement.

Le père, ouvrier adhérent au Parti Communiste, est fait prisonnier en 1940 pour suspicion d’appartenance au Parti. Il est arrêté et emprisonné cinq mois à la prison de

Rennes.

Dans

un entretien au Télégramme du 9 mars 2019, Marguerite, la fille Féat,

évoque des souvenirs de cette époque et se souvient des voyages

effectués par sa mère une fois par semaine pour effectuer des visites à

la prison de Rennes. Pendant ce temps, Marguerite s’occupe de ses frères

cadets, dont le petit dernier, Yvan, né le 16 mai 1938. « Un prénom à la russe, refusé par l’Église », explique-t-elle. Hippolyte et André sont inscrits sur son acte de baptême. André, comme son frère aîné, est alors élève pasteur.

Un pasteur dans la Résistance

Dans

les années trente, André Féat adhère à la S.F.I.O, dans le groupe des

jeunesses socialistes de Morlaix. En 1939, il devient le trésorier

fédéral des Jeunesses Socialistes du Finistère. Lors des campagnes électorales, il épaule Tanguy-Prigent, un socialiste qui deviendra ministre de

l’Agriculture du Général de Gaulle après guerre.

Parallèlement, André exerce comme pasteur assistant à Morlaix, il habite toujours au numéro 22 de la Place des Halles. Son engagement politique le conduit également à adhérer au Parti Socialiste clandestin.

Il

participe à la Résistance au sein du mouvement Libération-Nord et du

Réseau Henri Vincent de protection des juifs (d'après sa soeur il a

recueilli des juifs pour les soustraire à la barbarie). Il est spécialement chargé de la diffusion de

journaux clandestins dans la région de Morlaix.

En tant que pasteur, au Temple de Morlaix

(situé en face la Kommandantur), il va marier sa sœur Marguerite et Jean Hameury son beau-frère, recherché par

les Allemands comme réfractaire au Service du Travail Obligatoire.

Sa

soeur raconte : « Mon frère Dédé nous a mariés au Temple, situé face à

la Kommandantur, en pleine Occupation alors que Jean, mon fiancé, était

recherché car réfractaire au S.T.O ». L’inconscience de la jeunesse ou

l’envie de défier l’ennemi ? « Un peu des deux probablement », analyse la

vieille dame, dont le regard se perd dans les tréfonds de sa mémoire.

Otage

Le 26 décembre 1943, André

Féat fait partie d'une liste de 60 otages arrêtés à

Morlaix après un attentat contre les Allemands dans la commune (son beau-frère, Georges Le Roy, mari de sa sœur Josée est également arrêté).

La déportation

André Féat passe par la prison de Rennes et par le camp de Compiègne avant d'arriver à Buchenwald le 24 janvier 1944 (numéro de matricule 42 907).

|

| Fiche du pasteur André Féat à Flossenbürg. Source Arolsen | | | | | |

Il Il Il

André Féat est transféré au camp de concentration Flossenbürg, en Bavière, le 24 février 1944 ( numéro de matricule 6941).

Le

travail dans le camp de Flossenbürg tourne autour de deux grands axes :

l’industrie d’armement, en particulier dans l’aéronautique avec des

usines Messerschmitt (c'est dans ce kommando que décèdera son

beau-frère), et les travaux usants dans les carrières de granit, le

forage de tunnels et d’usines souterraines.

Le

26 janvier 1945, André Féat fait partie d'un convoi de 750 détenus

transférés à Kamenz (kommando de Gross-Rosen) où ils arrivent le 28 janvier.

Enfin, il est transféré à Dachau le 16 mars, dans un convoi de 200

détenus dans le cadre d’une évacuation du camp de Gross-Rosen.

Il

meurt le 3 avril

1945 à Dachau en Allemagne, dans ce qu'on a appelé "la baraque des

prêtres" où 2720 prêtres et pasteurs ont été déportés entre 1938 et 1945 :

1034 d'entre eux y laisseront la vie parmi lesquels André Féat.

La

famille apprend la triste nouvelle des semaines plus tard par un courrier

transmis à son épouse. Un simple avis de décès des Jeunesses socialistes

l’annonce publiquement.

Le pasteur Alfred Somerville (1899-1975) sera très affecté de la mort d'André Féat qui était en formation au moment de son arrestation. Il aurait pu seconder le pasteur Somerville dans de nombreuses taches. Joseph Plassard (1919-1944), un autre membre de la communauté protestante, a lui aussi été otage à Morlaix, déporté et n'est pas revenu des camps.

Le nom d'André Féat figure sur un monument commémoratif à Morlaix.

Le saviez-vous ?

Le pasteur Henri Whelpton, de l’Église méthodiste de Lannion est venu plusieurs fois au Temple baptiste de Morlaix pour y donner des conférences. La presse des années 20 et 30 en conserve deux traces. La première se situe le 19 novembre 1925 (annonce dans Ouest-Eclair).

|

Conférence du pasteur Whelpton. 19 novembre 1925

|

La deuxième conférence va se dérouler le 2 mars 1933, Henri Whelpton évoque une page de l'histoire d'Angleterre : "L'homme qui sauva son pays, le destin de John Wesley."

Si vous avez des remarques ou des documents à apporter pour compléter cet article, merci d'utiliser le formulaire de contact, en laissant votre adresse mail pour que je puisse vous répondre.

Sources

-Etat civil de Morlaix, archives départementales du Finistère :

20 octobre 1916, registre des naissances, André Simon, reconnu et devenu André Féat ; 1919, mariage Pierre Féat et Jeanne Simon ; 14 mars 1922, naissance Marguerite Féat ; 1936, recensement Morlaix.

-La Dépêche de Brest, 14 novembre 1938, annonce de mariage André Féat et Germaine Eve.

-Documents des camps de Flossenbürg et Dachau (Base Arolsen, cliquer ici) -Article du Télégramme, dans l'édition du 26 avril 2019, consacré aux souvenirs de Marguerite Hameury, soeur du pasteur André Féat, cliquer ici

-Article du Télégramme du 10 septembre 2016 sur l'histoire du Temple baptiste de Morlaix, cliquer ici

-Fiche de l'association Flossenbürg, cliquer ici -Article très complet sur les déportés de Morlaix dans les camps nazis Le chiffon rouge, P.C.F Morlaix, cliquer ici -150 ans de protestantisme dans la région de Morlaix, document de l'Eglise baptiste de Morlaix, cliquer ici -Blog de l'histoire de l'Eglise protestante unie des Côtes d'Armor, article sur Henri Whelpton, cliquer ici

Famille Féat

(Des recherches sont encore en cours)

Le père, Pierre Marie Féat, né le 7 juin 1898, rue de la gare à Morlaix, menuisier, médaille d'argent du travail (publication le 16 juillet 1957 dans Ouest-France), décédé le 11 novembre 1960 à Morlaix, retraité des tabacs, 10 rampe Saint-Nicolas (fiche Généanet ici).

La mère, Marie Féat, née Simon, née le 18 avril 1900 à Morlaix. Mariage le 20 janvier 1919 à Morlaix, décédée le 8 mars 1969 à Morlaix.

Le couple Pierre et Marie Féat aura 5 enfants :

André, 20 octobre 1916, marié avec Germaine Eve, ouvrier typographe puis pasteur, décédé le 3 avril 1945.

Marguerite, née le 14 mars 1922, mariée avec Jean Hameury le 18 septembre 1943 à Morlaix. Le couple aura un fils, Serge. Marguerite est décédée en juillet 2022.

Pierre, né en 1924.

François, né en 1932.

Hippolyte, André (appelé Yvan) né en 1938.

Marguerite Féat fait aussi état dans un article du Télégramme de Josée qui serait sa soeur aînée, mariée avec Georges Le Roy (déporté). Georges Le Roy décède

à 24 ans le 21 juillet 1944 dans le Kommando du camp de Flossenbürg.

Autre point à éclaircir : André Féat aurait été nommé pasteur à Ploufragan en 1944 (alors qu'il est arrêté en 1943!), une information à vérifier...

|

Marguerite Hameury, née Féat photographiée dans l'édition du 9 mars 2019 au sujet du droit de vote des femmes en 1945. A droite sa photo quand elle avait 20 ans.

|

Document

Transcription d'une lettre de Mme André Féat, transmise en août 2025 par Joëlle Gueguen membre de l'Eglise évangélique de Roscoff.

Documents sur la déportation.

1944-1945

|

| Fiche du pasteur André Féat à Flossenbürg. Source Arolsen | | | | | |

|

| Buchenwald. Fiche du pasteur André Féat à Buchenwald. Source Arolsen |

|

| Fiche du pasteur André Féat. Source Arolsen |

|

| Camp de Flossenburg. Fiche du pasteur André Féat à Flossenbürg. Source Arolsen |

|

| Fiche du pasteur André Féat. Source Arolsen |

|

| Camp de Dachau. Fiche du pasteur André Féat à Dachau. Source Arolsen |

|

Fiche du pasteur André Féat à Flossenbürg, recto.

|

|

Fiche du pasteur André Féat à Flossenbürg, verso avec écriture manuscrite

|

|

André Féat, fiche à Flossenbürg, kommando Gross-Rosen 26 janvier 1945. Profession : Typographe

|