A Saint-Brieuc

Suivant

la voie tracée dans sa famille (fils d'Oscar Hansen, co-fondateur de la

première association cultuelle protestante en 1906), il participe

activement à la vie de cette église. En 1929, l’assemblée générale de l’Église méthodiste va l'élire conseiller presbytéral pour la première

fois à l’âge de 20

ans. Il fait partie du bureau du conseil à partir du 5 février 1938

comme trésorier. De 1938 à 1940 il assure

aussi le secrétariat du conseil presbytéral. Après ses années de déportation il restera membre du conseil presbytéral jusqu'en 1987.

Erling se marie à Maïe (Marie-Josephe Le Gouard, selon son état civil) le 4 juin 1938 à Saint-Brieuc.

|

29 Juin 1938 annonce de mariage Hansen. Ouest-France

|

Léna va naître le 17 décembre 1941.

|

Annonce parue le 22 décembre 1941 dans Ouest-Eclair

|

Les membres de la communauté de St Brieuc connaitront leur fille Léna, née en 1941 (mariée avec Jean-Louis Saccardy) et leur fils Yann, né en 1943.

|

Erling Hansen en 1931 au Légué (22 ans) |

L'accueil des réfugiés espagnols

On sait peu de choses sur l'aide apportée par Erling Hansen dans le cadre du Comité qui avait été créé par Louis Guilloux au moment de l'arrivée des réfugiés espagnols à Saint-Brieuc avant la Guerre 39-45.

Le pasteur Crespin y figurait en bonne place au nom de la communauté protestante, mobilisée sur le sujet.

Un document d'archives mentionne Erling Hansen, comme médecin (en tant qu'interne ou déjà installé?) étant autorisé à se trouver sur le quai de la gare de Saint-Brieuc juste au moment de l'arrivée des trains.

Ces rares personnes, le plus souvent responsables d'associations, étaient munies d'un laissez-passer.

|

Document 27 mai 1938. Archives départementales.

|

La Guerre 39-45

Erling Hansen est déjà médecin quand commence la Seconde guerre mondiale. Il est mobilisé le 25 août 1939 comme médecin-lieutenant dans le 109e Régiment

d'artillerie lourde de Châteaudun.

Son régiment part dans le Nord-est de la France, dans un secteur proche de la Ligne Maginot et du Luxembourg. Les

Allemands attaquent, prennent vite le dessus et avec ses camarades ils sont capturés puis envoyés dans un camp de prisonniers, l'Oflag VI D, à Münster, en Westphalie.

|

Mai 1940, départ pour le Front. Daniel Manac'h prend la photo.

Einar, Solveig, Thorleif, Erling Hansen. Photo Solveig Hansen |

|

Mai 1940, départ pour le Front. Daniel Manac'h prend la photo.

Famille Hansen et Manac'h. Photo Solveig Hansen |

|

| Un cousin norvégien, Solveig, Einar, Oscar, Anna, Erling et devant, Thorleif. Photo Solveig Hansen. |

Engagement

Ce témoignage figure page 626 dans le livre " Les protestants pendant la

seconde guerre mondiale, actes du colloque de Paris 1992.

Supplément au

Bulletin de l’histoire du protestantisme français, n°3 juillet, août, septembre

1994. Textes réunis par André Encrevé et Jacques Poujol".

"Je voudrais d'abord vous dire comment

naquit ma résistance. J'étais médecin-lieutenant dans le 109e Régiment

d'artillerie lourde de Châteaudun. Les plus gros canons tractés par des chevaux

(20 chevaux par canon), nous sommes tranquillement montés jusqu'à l'extrémité

de la Ligne Maginot et du Luxembourg, et là on s'enterra à moitié. Les

Allemands ayant pris l'initiative, il a fallu redescendre, et nous avons été

capturés dans le bois de Nancy, au Bois de Haye, puis envoyés prisonniers. Je

fus envoyé dans l'Oflag 6D, à Münster, en Westphalie.

Nous étions mille officiers, environ 150

médecins, 50 protestants. Nous n'avions pas de pasteur et deux ou trois laïcs

faisaient le culte le dimanche, comme ils pouvaient, bien maladroitement.

Au

bout de quelques mois vint l'ancien directeur des missions protestantes de

Paris, le pasteur Émile Schloesing (biogaphie ici). Nous eûmes à partir de ce moment-là des

sermons formidables que ma mémoire me permettait de transcrire presque

intégralement chaque après-midi. J'écrivais à ma femme : "Grâce à lui, le

moral est bon". Puis un jour je fus convoqué par le commandant de la

Gestapo du camp : "Vous n'avez pas un nom français", me dit-il.

"Non, je suis d'origine norvégienne", lui dis-je. "Ah, ah, de

père ou de mère?". "De père et de mère". "Alors, me dit-il

en colère, comment se fait-il que vous, pur aryen, vous soyez avec ces salauds

de latins?".

Il poursuivit en critiquant la France et les Français, mais

s'il croyait me convertir il faisait fausse route. "Connaissez-vous des

juifs?", me demanda-t-il . J'en connaissais : il y en avait deux dans mon

régiment. Mais j'ai franchement menti, nettement, sans hésitation, en disant

"Non!". C'est alors qu'il reprit : "Si par hasard vous en

rencontrez, veuillez nous donner noms et adresses, parce que, voyez-vous, nous

avons des camps spéciaux pour eux"... Deuxième raison pour faire de la

résistance ! Puis il me dit :"Vous êtes de Saint Brieuc? Dans les

Côtes-du-Nord?. "Oui", lui dis-je. "Alors vous connaissez des

Bretons, des Bretons parlant breton... Voyez-vous, nous savons que certains

Bretons se plaignent de la France. Alors nous avons l'intention de les

convoquer et de leur expliquer que, dans certaines conditions, ils seront

libérés avant les autres" !.

Voilà, les trois raisons de ma résistance :

en une demi-heure, ce SS m'avait converti à la Résistance.

Lien pour accéder à un article sur le

parcours du Dr Hansen dans les camps

Résistance

De retour du camp où il était prisonnier, Erling Hansen reprend ses activités comme médecin place Saint-Michel à Saint-Brieuc, dans une ville occupée depuis le 27 janvier 1941. Il exerce aussi comme médecin scolaire et médecin de travail, ce qui l'amène à connaitre de nombreux secteurs et à beaucoup circuler.

Mais Erling Hansen est membre actif d'un réseau de résistance où se trouve aussi le pasteur Crespin. Ils effectuent des émissions de radio clandestines.

|

Mars 1941 au Légué, Erling avec son épouse. Photo famille Hansen

|

En tant que médecin, Erling Hansen n'hésite pas à fournir de faux certificats médicaux pour que des jeunes gens soient dispensés d'une affectation en Allemagne dans le cadre du Service du Travail Obligatoire (S.T.O). Mais toutes ces activités sont regardées par la police allemande, informée par des indicateurs.

Arrestation et déportation

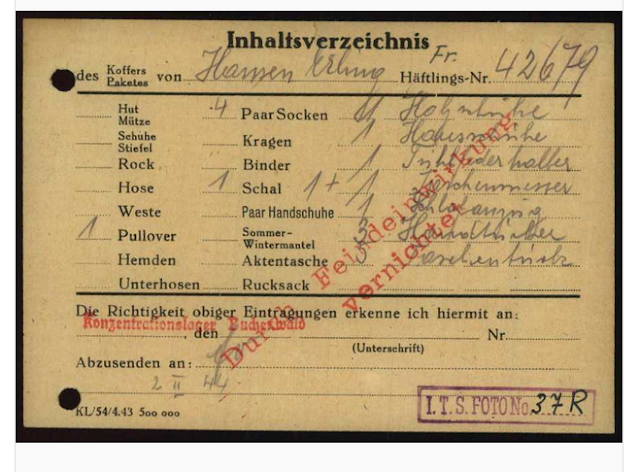

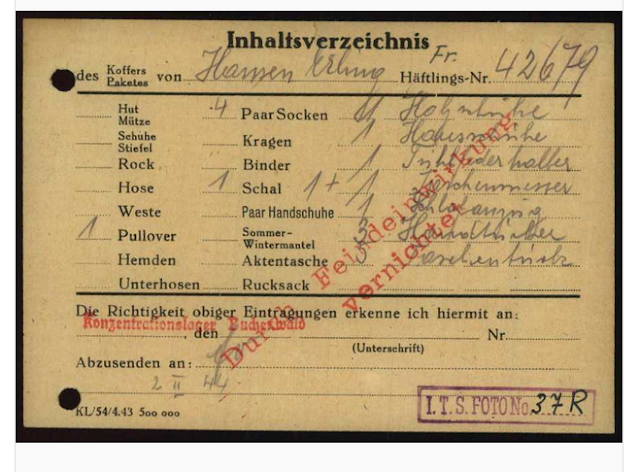

Erling Hansen est arrêté par la Gestapo en novembre 1943 en même temps que le pasteur Crespin et d'autres membres de la paroisse. Il est emprisonné à St Brieuc puis à Rennes et déporté à Buchenwald puis Mühlausen.

|

| Fiche Erling Hansen. Base de données Arolsen. |

|

| Fiche Erling Hansen. Base de données Arolsen. |

|

| Fiche Erling Hansen. Base de données Arolsen. |

|

| Fiche Erling Hansen. Base de données Arolsen. |

Erling parvient à réchapper à l'enfer des camps en avril 45, mais en plus son action aura permis de sauver de nombreuses vies.

La

lecture de ses mémoires fait apparaitre l'importance de sa famille et

de sa foi protestante. Erling Hansen a pu se procurer du papier dans le

camp et écrit au jour le jour. Pour bien comprendre le texte qui suit,

Erling Hansen utilise le "nous" pour dire "je".

8

octobre 1944 : "Nous pensons aussi bien sûr à toute notre famille, à

tous nos amis de St Brieuc, à tous ceux qui, ce matin, ont prié pour

nous au Temple"

14 mars 1945 : "Commencé la rédaction

de ma causerie sur le Protestantisme. Nous regardons les photos que nous

avons de Maïe et des enfants. Nous le faisons souvent...mais nous

n'avons pas voulu en parler encore. Nous les avons reçu dans un des

colis!"

Jeudi 22 mars 1945 : "Pensé à l'anniversaire

d'Einar"... "Le soir, fait une causerie aux malades sur

conception-hérédité, comment se perpétue notre vie"

Lundi 26 mars 1945 : "Nous avons commencé à écrire une étude sur "Qu'est-ce que le christianisme?

Pourquoi la Réformation au 15ème siècle? Comment croire?"

De retour des camps après-guerre

Revenu à Saint-Brieuc, après le départ du pasteur Vidal, il

débute dès 1946 comme prédicateur laïc et le 10 février le

conseil l’appelle à sa vice-présidence. A partir de 1947 il

assure les fonctions de trésorier de la Société d’Évangélisation

de Bretagne qui regroupe les églises de Saint-Servan-Saint-Malo,

Saint-Brieuc, Lannion-Perros-Guirec, Brest-Quimper, Lorient et

Vannes.

Il exerce différentes responsabilités et conduit le culte

le dimanche quand cela est nécessaire, rédigeant lui-même ses

prédications.

En dehors de son engagement protestant, Erling Hansen est une figure importante de la Résistance. Il reçoit la Légion d'honneur en 1952 des mains de René Pléven, alors Ministre de la Défense nationale.

Le journal Ouest-France rend compte de cette cérémonie, avec beaucoup de détails, dans son édition du 19 mai 1952.

Aux côtés du ministre, on trouve notamment M. Fleury, le préfet, MM Le Cozannet et Maziers, députés, M. Jézéquel, sénateur, M. Nicolas, maire de Saint-Brieuc, le Pasteur Marquer, l'abbé Barré, l'abbé Chéruel, tous les présidents d'associations de déportés et de Résistants.

René Pléven a tenu à montrer dans son discours que très souvent, la Légion d'Honneur était décernée à des personnes ayant accompli des actions d'éclat mais "en ce qui concerne le docteur Hansen, il s'agit d'une action d'éclat qui a duré plus d'une année, et dont chaque seconde a exigé un courage et une abnégation auxquels on ne saurait que rendre hommage."

"Erling Hansen est un des meilleurs français parmi les français"

René Pléven

Lors de cette cérémonie, le docteur Hansen demanda à chacun "de garder le souvenir de ceux qui sont morts loin pour leur pays, et de rechercher toujours ce qui, au delà des opinions diverses, peut nous unir.

Évoquant les honneurs dont il était l'objet lors de cette cérémonie, il en reporta modestement tout le prix sur la formation humaine et religieuse que lui avaient donnée ses parents et qui fut toujours son soutien le plus efficace et le plus puissant".

Erling Hansen restera membre

du conseil presbytéral jusqu’en 1987, après 47 ans de présence. Il aura oeuvré pendant cette longue période auprès de sept pasteurs.

Maïe, son épouse, décède en 1994 à St Brieuc.

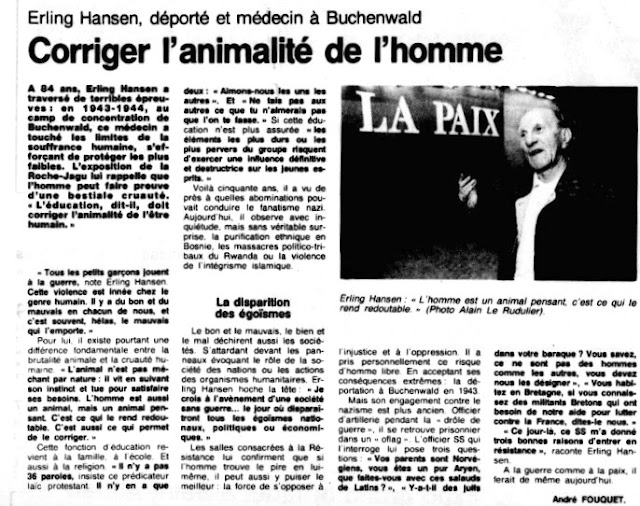

Inlassablement, le docteur Hansen intervient lors de colloques, de conférences. A La Roche Jagu en 1994, il va porter une parole de Paix :

"L'éducation doit corriger l'animalité de l'être humain"

Erling Hansen

Toujours en 1994, le 13 juin, le journal Ouest-France rend hommage à Erling Hansen dans un article :

Leur médecin

briochin les avait tous maintenus en vie

Retrouvailles d'anciens de Buchenwald

Des anciens déportés des kommandos Schonebeck et Mülhausen du camp de

concentration de Buchenwald se sont retrouvés samedi à Plérin, autour du

médecin du kommando de Mülhausen, Erling Hansen.

Avec les veuves, ils étaient 91 à Plérin, dont la moitié d'anciens déportés.

Anciens des kommandos de Schonebeck (1 200 déportés) et Mülhausen (600

déportés). Voilà 25 ans qu'ils ont pris l'habitude de se retrouver pour

échanger leurs souvenirs, penser à leurs camarades morts, resserrer les liens

de solidarité qui leur ont permis de survivre. Venus de toute la France, c'est

la 2e fois (la 1re, c'était en 1980) qu'ils choisissent Plérin, la ville natale

du médecin briochin Erling Hansen.

Arrivé à Buchenwald en janvier 1944, Hansen

a été nommé médecin du kommando Martha, celui de Mülhausen : 600 hommes qui

travaillaient dans une usine Junker. Outre Erling Hansen, plusieurs habitants

des Côtes-du-Nord étaient de ce kommando. Le Plérinais François Jegou, arrêté à

Maël-Carhaix en août 1943, qui arriva à Buchenwald après un court crochet par

Auschwitz, se souvient notamment d'Albert Hellien, plus tard maire de Lanrodec.

« Il y avait aussi un Briochin, Fromentin, mais je ne l'ai pas beaucoup connu.

» Erling Hansen, lui, en, garde un souvenir net : « Il était boxeur et un peu

masseur. Le directeur de l'usine où travaillait le kommando souffrait de

crampes. Je lui ai conseillé Fromentin ». Après le premier massage, « il ne

pouvait plus marcher. Il était furieux. J'ai dit à Fromentin d'y aller plus

doucement. Et pendant un mois, ça lui a fait une soupe supplémentaire ».

Erling

Hansen a pu maintenir en vie ses 600 kommandos jusqu'

à la libération du camp :

« Un cas unique », dont il est fier. « J'ai eu une chance », celui d'être sous

la surveillance du SS Friedrich Hartz, un instituteur de 46 ans, entraîné

contre son gré dans la tourmente nazi, qui fit tout ce qui était en son pouvoir

pour aider les déportés :

« A mon retour, tout le monde était contre les

Allemands, et c'était bien normal, se souvient Erling Hansen. Mais je peux en

témoigner, sans lui nous ne serions pas tous rentrés ».

En 1996, on le retrouve à la une de la presse locale pour la cérémonie aux lycéens martyrs de l'ancien Lycée Le Braz. Chaque année, c'est une cérémonie qu'il ne manque pour rien au monde.

|

Ouest-France, 11 décembre 1996

|

La presse locale ne manque pas une occasion de donner des nouvelles du docteur Hansen comme en 1998, dans un reportage sur la rue Chateaubriand dans le quartier Saint-Michel où Erling Hansen coule des jours tranquilles.

En

1999, avec André de Kerpezdron, il entreprend à l'âge de 90 ans de

retracer l'histoire de la communauté protestante de Saint-Brieuc-Perros et

d'en faire un album, comme on fait un album de famille. Il recontacte

d'anciens pasteurs disséminés au quatre coins de la France, fait appel à

ses souvenirs, consulte des archives...

|

1999, 15 avril Ouest-France

|

La disparition d'Erling Hansen

Le docteur Erling Hansen décède le 27 mars 2008, à

près de cent ans. Cette nouvelle attriste de très nombreuses personnes car c'est un homme connu et estimé.

La presse retrace les grandes étapes de sa vie.

|

29 mars 2008. Ouest-France

|

Texte intégral de l'article du

29 mars 2008 présenté ci-dessus

Né

au Légué, de parents norvégiens, ancien élève du lycée Le Braz, de 1921 à 1929,

et docteur en médecine, il exerçait place Saint-Michel où il fut arrêté sur

dénonciation, le 2 novembre 1943. Résistant dans l'armée secrète du commandant

Armand Vallée et brutalisé par la Gestapo après son arrestation, il est déporté

à Buchenwald.

Couvert

par son nom d'origine germanique et bénéficiant de son statut professionnel,

Erling Hansen s'est aussitôt mis à la disposition des détenus, dont il partagea

le sort inhumain. « Ma grande satisfaction

est d'avoir pu ramener au camp 600 hommes du commando Martha, au complet, à la

fin d'une marche épuisante de 100 km effectuée en quatre jours... J'ai eu une chance, nous disait-il en 1994, c'est d'être sous la surveillance du SS

Friedrich Harz, un instituteur de 46 ans, entraîné contre son gré dans la

tourmente nazie, qui fit tout ce qui était en son pouvoir pour aider les

déportés. À mon retour, tout le monde était contre les Allemands, et c'était

bien normal. Mais je peux témoigner, sans lui nous ne serions pas tous rentrés.

» Tous les détails de cette période douloureuse ont été consignés

dans un journal et des carnets. Erling Hansen ne quittera le camp de Buchenwald

qu'avec les derniers détenus. C'était le 26 avril 1945.

Lors du centième

anniversaire de la naissance de Louis Guilloux, il retrouve à Saint-Brieuc

l'écrivain, ancien ministre espagnol, Jorge Semprun. L'auteur de L'écriture

ou la vie fut l'un de ses camarades de déportation à Buchenwald.

Pilier de

l'Eglise réformée, il a effectué un travail de titan pour retrouver la mémoire

de la paroisse née en 1906. Son travail a débouché sur un album. André de

Kerpezdron y a collaboré.

La

cérémonie religieuse sera célébrée au temple de l'église réformée de

Saint-Brieuc, 3, rue Victor-Hugo, lundi, à 15 h.

Les associations de résistants et déportés s'associent à la douleur des proches.

La municipalité de Saint-Brieuc organise plusieurs manifestations en 2015 pour les 50 ans de la libération des Camps de concentration.

L'évocation de la vie du docteur Hansen est un temps fort de ces célébrations.

Lors d'une cérémonie officielle, une plaque à sa mémoire est apposée sur sa maison à St Brieuc en 2015.

Texte complet de l'article du 27 mai 2015 illustré par la photo ci-dessus.

L'histoire

Né au Légué, de parents norvégiens, ancien

élève du lycée Le-Braz de 1921 à 1929 et docteur en médecine, le Dr Erling

Hansen exerce place Saint-Michel. C'est là, à 7 h, le 2 novembre

1943, qu'il est arrêté par les Allemands.

Son tort ? Le Dr Erling Hansen l'expliquait

ainsi : « J'apprenais aux jeunes gens affectés d'office au Service du

travail obligatoire (STO), comment se plaindre de fausses affections dont

j'attestais la réalité sur le certificat médical que je rédigeais en leur

faveur, car ils devaient après ma visite, subir le contrôle d'un médecin

allemand. Et d'ajouter, non sans humour : C'étaient vraiment de

beaux certificats de complaisance ! »

Torturé par la Gestapo, il est par la suite

déporté à Buchenwald puis à Mühlausen. « Son statut de médecin et un

surveillant, un Allemand, instituteur francophile, lui ont permis d'éviter le

pire », a rappelé hier son fils après avoir dévoilé, en compagnie de Bruno

Joncour, une plaque au 28, place Saint-Michel. « Toutes ces raisons lui ont

permis d'en réchapper mais aussi de sauver la vie de nombreux détenus qui lui

furent confiés. » Comme ce jour où il ramena au camp les 600 hommes du

commando Martha, au complet, à l'issue d'une marche épuisante de 100 km

effectuée en quatre jours.

« Il incarnait parfaitement les

valeurs de l'humanisme, a

pour sa part salué Bruno Joncour : Intellectuellement,

spirituellement, physiquement, pratiquement. » Dr Erling Hansen était de

ces Médecins de l'impossible dont Christian Bernadac a tiré un livre.

Des hommes et des femmes qui virent, plus que quiconque, l'horreur se figer au

plus profond de la chair. Hansen quittera Buchenwald le 26 avril 1945

avec les tout derniers détenus. Il s'est éteint à Saint-Brieuc en 2008.

|

Plaque commémorative sur la maison d'Erling Hansen,

place St Michel à St Brieuc (photo RF) |

|

| Erling Hansen en 2008. Photo famille Hansen |

Médecin de l'impossible

Ci-dessous, cet article a été publié le 15 novembre 1968 à l'occasion de la sortie du livre Médecins de l'impossible de Christian Bernadac.

L'histoire du docteur Hansen y est évoquée.

|

15 novembre 1968 Ouest-France

|

Transcription de l'article du 15 novembre 1968

Grâce à un

médecin briochin, les 600 déportés d’un camp de concentration revinrent tous

vivants

Dans

les « Médecins de l'Impossible », consacré aux témoignages de 80 médecins

déportés, notre confrère Christian Bernadac cite un cas unique dans les annales

de la déportation : aucun décès ne fut constaté à Mühlausen, dépendant du

sinistre camp de Buchenwald.

Six cents déportés affectés au commando de « Martha

» ont résisté, onze mois durant, à la maladie. Malgré la sous-alimentation, malgré

un travail pénible dans une usine d'armement, malgré aussi des sévices, tous

étaient vivants, sinon en bonne santé, en avril 1945, à l'arrivée des troupes

américaines.

Beaucoup

devaient d'être encore en vie au médecin du camp.

Ce

médecin était un déporté briochin, le Dr Hansen, actuel président de l’A.D

.I.F. dans les Côtes-du-Nord. Le Dr Hansen nous a garanti l’authenticité de ce

récit à peine croyable.

« Pendant

de longs mois, j’ai tenu à jour à Buchenwald, puis à Muhlausen, mon cahier de

déportation, des carnets que je noircissais au crayon. L’écriture s’est

altérée. Mais Christian Bernadac a pu lire les 80 pages, que je lui ai

adressées, avant de rédiger le chapitre concernant Muhlausen ».

Le directeur de

l’usine voulait des hommes valides.

Avec

16 autres résistants, dont le pasteur Crespin et le commandant Vallée, le

docteur avait été arrêté à son domicile le 2 novembre 1943. Le dénonciateur, un

homme auquel il avait rendu service à de nombreuses reprises, a été condamné

aux travaux forcés à vie.

Après

quelques jours d’internement à Rennes, puis à Compiègne, le Dr Hansen arrivait

à Buchenwald le 20 Janvier 1944

Le

camp de Martha ne se trouvait qu’à

quelques kilomètres. Six

cent

déportés de toutes nationalités y travaillaient à !a construction d’éléments d’ailes

de Junker, les avions de la Wehrmach.

Il

fallait un médecin pour soigner ces 600 travailleurs. Les S.S

désignèrent

le Dr Hansen. Ils lui remirent quelques médicaments traditionnels, ridiculement

insuffisants.

Les

installations sanitaires étaient d'autre part inexistantes, malgré la promesse

d'installer une infirmerie dans une maison close réservée jusque-là aux

plaisirs des S.S.

Le

Dr Hansen protesta auprès du directeur de l'usine : « Les hommes ne pourront

travailler guère longtemps s'ils ne sont pas soignés. Donnez moi des médicaments

et je vous garantis que tout ira bien ».

Le

directeur de l'usine mit en cause le commandant des S .S. et fit tant de bruit

que, pour sauver les malades, le Dr Hansen bénéficia de 20 marks par mois... Il

obtint même l'autorisation de s'approvisionner à la pharmacie de Muhlausen.

« Le

commandant S.S dont j’étais devenu le pire ennemi, me flanqua d’un

sous-officier réserviste, du nom de Hartz. Instituteur dans le civil, cet homme

âgé d'une quarantaine d'années détestait les nazis. I| avait été condamné à 3 mois

de prison pour son hostilité à Hitler, ce que devaient ignorer ses supérieurs.

Il parlait au surplus le français de façon convenable. De sorte que, préposé au

rôle de garde-chiourme, il devint rapidement mon complice ».

Un

traitement « de faveur »

Manœuvrant

adroitement, le Dr Hansen en imposa aux S.S. et fit en sorte qu'ils eurent eux-mêmes

recours à ses soins. Ceci évita aux déportés bien

des

coups et leur fit bénéficier en même temps d’un traitement peu courant dans un

camp de concentration.

Le

rapport que le responsable de l’usine avait dressé contre le commandant de

Muhlausen provoqua un contrôle des lieux.

« Martha

» obtint son infirmerie et son médecin français, le droit de se rendre en «

tram » à la pharmacie. On le chargea en outre de la surveillance sanitaire d'un

camp de femmes hongroises et polonaises déportées, elles aussi, à Muhlausen.

Ces

déplacements lui permirent d'entrer en contact avec plusieurs membres du

Deuxième Bureau qui s'étaient glissés dans un groupe

du

S .T.O. Ceux d'entre-eux qui ne connaissaient pas le toubib français

l'identifiaient par le couvre-chef (un béret basque) du Dr Hansen.

Davantage

que des soucis humanitaires, la peur d'un rendement insuffisant, et donc de

déplaire, animait probablement le directeur de l’usine.

Mais

qu'importe ! Le médecin briochin avait obtenu gain de cause sur toute la ligne.

Les sulfamides, qui venaient de faire leur apparition, lui permirent de guérir

bien des affections pulmonaires.

Des

ulcéreux de l’estomac reprirent espoir. II put amputer des accidentés. Des malades

purent recevoir des fruits vitaminés. Bien mieux, quelques autres furent admis

à l'hôpital civil de Muhlausen.

Et

chose ignorée, des S.S du camp, plusieurs civils sollicitèrent les soins du médecin

français !

Le 4

avril, à l'approche des Américains, le commando réintégrait le camp de Buchenwald

où les alliés faisaient leur entrée une semaine plus tard.

La

plupart des déportés furent rapatriés entre le 12 et le 15 avril

Le

Dr Hansen demeura au chevet des malades Jusqu'à la fin du mois.

Les

carnets de captivité avaient échappé aux fouilles des S.S grâce à la vigilance

de l'homme qu'ils avaient affecte à la surveillance du médecin.

Le

sous-officier Hartz entretint, la guerre terminée, une correspondance suivie

avec le Dr Hansen.

Mme

Hartz a annoncé, il y a quelques années, le décès de son mari.

La

vigilance des nazis avait été déjouée dans le camp même dont ils avaient la

responsabilité. L'homme en qui ils plaçaient leur confiance les avait trahis.

Les

600 déportés de Muhlausen revinrent vivant. Ce qui comptait bien plus.

Y.

Le Gac

Un témoignage

Gilles Rivière, né dans les années 50, conserve un souvenir amusant d'Erling Hansen :

"Erling Hansen, c'est le docteur qui m’a fait venir au monde. Comme pour ma mère bien bretonne, peu habituée aux noms étrangers, ce docteur avait "un nom à coucher dehors", elle disait simplement "Le grand docteur". Une fois, on l'a croisé dans le Passage de la Poste, elle l'a salué et elle m'a dit : "Tu vois, c'est "Le grand docteur", c'est celui qui t'a mis au monde"... Sauf que, comme toute bretonne, elle avait du retard pour m'expliquer les secrets de la vie et du coup, je n'ai pas bien compris alors ce qu'avait vraiment fait ce grand docteur ! "

Gilles Rivière, novembre 2023

Le saviez-vous?

Erling Hansen était passionné par la culture bretonne et il était adhérent du Cercle Celtique du Penthièvre qui avait une très bonne réputation dans la région de Saint-Brieuc et bien au-delà. Il organisa une tournée du Cercle Celtique en Norvège en 1954. Roland Tostivint, un autre membre de la paroisse sera de cette expédition.

Voilà comment Roland Tostivint raconte cette aventure dans l'édition de Ouest-France du 6 mars 1992 : "Je

ne connais rien à la musique. En 1954, le docteur Hansen m'a embarqué

pour un voyage en Norvège. Avec Bernard Gauçon de Langueux, nous avons

donné une représentation quotidienne pendant un mois avec un programme

qui comportait cinq airs !" (voir l'article sur Roland Tostivint en cliquant ici)

Sources