|

| Pâtisserie Taffatz à Dinan, sur la gauche. Photo Gilles d'Arondel de Hayes dans le Facebook "Tu es de Dinan si." |

|

| L'ancienne pâtisserie devenue Charcutier-Traiteur avant fermeture. Photo RF juin 2023 |

Introduction

Dès la fin du XVIIIe siècle une communauté d'immigrés suisses du canton des Grisons s’installe Bretagne. Ce sont des montagnards, souvent protestants calvinistes, parlant le romanche. Comment expliquer leur exil ? Les pâtissiers des Grisons étaient installés à Venise mais ils en ont été chassés dans la seconde moitié du 18e siècle à cause de la détérioration des rapports entre Venise et ce qui deviendra plus tard le canton des Grisons. Les pâtissiers grisons se sont alors déplacés vers d'autres villes commerciales, vers les capitales européennes, jusque dans l'ouest comme en Bretagne mais aussi en Amérique.

Les exilés des Grisons exercent souvent la profession de pâtissiers et de confiseurs, limonadiers, cafetiers. Ils se marient généralement entre personnes de la communauté suisse. Partageant une culture, mais aussi des professions dans des secteurs semblables ou complémentaires, ces mariages ont aussi un intérêt économique.

Dans les premiers suisses protestants des Grisons, en 1799 on trouve déjà les frères Pitsch dans le Finistère. Pierre est installé à Brest et en 1802, Jacques est à Quimper. En 1820, cinq familles protestantes de pâtissiers des Grisons habitent Saint-Brieuc : Charner, Soing, Udes, Melcher, Jean Karl Buolf et six familles habitent Rennes : Sarrats, Legen, Frugg, Boedel, Wuichet, Muller.

Ci-dessous, un extrait du recensement de Saint-Brieuc en 1866. Place du Martray, on trouve Mathurin Perrin, confiseur, 39 ans ; marié avec Julie Soing, 46 ans, confiseur ; Yves Le Bras, ouvrier confiseur, 18 ans; Annette Le Gal, domestique.

|

| 1866. Recensement Saint-Brieuc, Place du Martray, vue 115 |

Notons aussi que le nom de Charner est bien connu à Saint-Brieuc, avec le boulevard Charner (depuis 1864) et la caserne Charner. Léonard Charner était venu de Suisse et installé à Saint-Brieuc, il fabriquait et vendait des liqueurs. Léonard-Joseph Charner (1797-1869), son fils, termina sa carrière dans la marine comme amiral en 1864. C'est lui qui a été honoré par la ville.

Entre 1804 et 1865 et entre 1871 et 1875, Brest a accueilli 33 apprentis pâtissiers venus du canton des Grisons en Suisse. La plupart sont repartis chez eux mais d'autres ont fait souche.

Cette immigration suisse va se rapprocher avec plus ou moins d'affinités des Églises protestantes en Bretagne qui sont, suivant le contexte local, dirigées par des réformés, des méthodistes, des anglicans ou des missionnaires gallois.

Quatre familles de pâtissiers suisses à Dinan et Saint-Brieuc sont vraiment identifiées comme protestantes à l'aide d'archives fiables : Taffatz, Barth, Farber, Soing.

|

| Passeport intérieur de Jacques Soing, confiseur. |

|

| Passeport intérieur de Thomas Soing, confiseur à St Brieuc. Archives municipales de Saint-Brieuc. |

La famille Taffatz

A l’origine des Taffatz, dans les Côtes-du-Nord, on a Jacques (Jachen) Taffatz, né le 19 mars 1835 à Zernez dans les Grisons en Suisse Orientale, pâtissier-confiseur de son métier et protestant de confession. Les deux frères, Joseph (1821-1865) et Jacques Taffatz, arrivent en France par Villefranche-sur-Saône, Jacques a une vingtaine d'années. Il reste à Villefranche au moins jusqu'en 1856 (il est noté dans le recensement) et prend la direction de la Bretagne.

Le 7 novembre 1864 à Dinan, il va épouser Catherine Jeanne Soing (1828-1905) qui a 36 ans. Elle est née à Saint-Brieuc le 4 avril 1828, veuve de Hippolyte Mestayer, né en 1813, confiseur 6 rue de l’Apport à Dinan, décédé le 25 avril 1861. La famille Soing est réputée dans la pâtisserie suisse...

|

| Acte de naissance Catherine Soing, St Brieuc, 1828, vue 256. Dans les témoins, le père Thomas Soing, cafetier 36 ans et André Soing confiseur 42 ans. |

On peut se demander comment ce remariage a pu se faire entre une habitante de Dinan et Jacques Taffatz, vivant en Suisse. En fait, cette rencontre n’est pas un pur hasard puisque la mère de Catherine Soing est, elle-même, née dans les Grisons. On note aussi qu'en 1865, Mathurin Perrin, marié avec Julie Soing est confiseur à Saint-Brieuc. En 1866, il fait partie du groupe de protestants adressant une pétition aux autorités de Saint-Brieuc pour obtenir le droit de se réunir. On trouve le nom de Mme Perrin-Soing, pâtissière, et ses deux petits garçons, dans la liste dressée le 6 août 1866 par Victor Bouhon pour indiquer au Préfet toutes les personnes présentes au service religieux tenu dans la salle Évangélique de la rue du Champ de Mars.

|

| Pétition 6 août 1866. Archives départementales |

La famille Soing-Taffatz va s'inscrire dans la communauté protestante, aux côtés des anglicans largement majoritaires à Dinan.

Deux années après leur mariage, dans le recensement de 1866, dans le logement de la famille Taffatz à Dinan on trouve 10 personnes : Jacques, le père, 31 ans ; Catherine Soing, son épouse, 39 ans ; Ursule Taffatz, leur fille, 8 mois ; Jean Taffatz, pâtissier, 16 ans ; François Lomert, pâtissier, 17 ans ; 4 enfants du premier mariage de Catherine Soing avec M. Mestayer (Augustine, Eugène, Victor et Anna) ; Pélagie Dupas, domestique, 25 ans.

En 1872, 12 personnes vivent dans le logement de la famille Taffatz : Jacques, le père ; Catherine Soing, son épouse ; leurs 3 enfants, Ursule, Florin, Eugénie ; les 4 enfants du premier mariage de Catherine Soing, la belle-mère de M. Taffatz, un garçon pâtissier et une domestique.

Les trois enfants du couple sont donc Ursule (1865-1944), Florin (1868-1921) et Eugénie (1871-1935).

|

| Gâteau aux noix des Grisons. |

La pâtisserie suisse de la famille Taffatz est réputée. Le salon de dégustation est alors appelé La salle Verte. Jacques Taffatz fait aussi des extras comme pour le mariage de Mlle Jouanin, fille de l'adjoint au Maire de Dinan : "Le soir, un dîner servi par M. Taffatz, l'excellent pâtissier-confiseur dinannais, réunissait les nombreux invités, rue Rolland."

|

| Mariage Mlle Jouanin Dinan 25 avril 1900 Ouest-Eclair |

Par leur proximité et leurs bonnes relations avec les protestants anglicans de la colonie anglaise, les Taffatz ont un public tout trouvé pour leur salon-terrasse où l'on peut déguster un excellent thé.

|

| Pâtisserie Taffatz, collection Daniel Besnard, avec l'aimable autorisation de Diane Monier-Moore. |

Avec les pâtisseries, la maison Taffatz sert aussi du café Jouve, une marque réputée dont les publicités s’étalent dans la presse de l’époque. (24 avril 1906)

|

| Publicité. 24 avril 1906 La dépêche de Brest |

Catherine Taffatz décède en février 1905 à Dinan. Le pasteur Camblong est chargé de la cérémonie le 4 février.

|

| Registre des inhumations de Christ church. Archives municipales Dinan. Photo RF |

Après le décès de son épouse, M. Taffatz va prendre plusieurs pâtissiers pour l’aider, lui et sa fille Ursule. Il s'agit d' Henri Brunet, Anatole Pritel, Jules Leroux et d'une cuisinière, Angélina Jouba.

|

| Carte postale collection du photographe R. Binet Saint-Brieuc. |

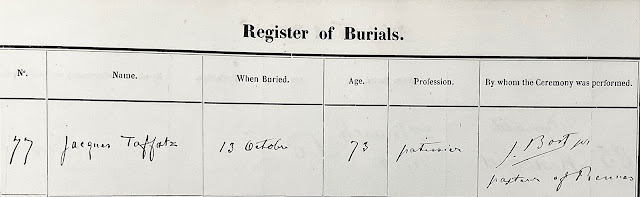

Jacques Taffatz décède le 9 octobre 1908 à Rennes (35) mais ses obsèques, célébrées par le pasteur de Rennes, ont bien eu lieu à Dinan le 13 octobre. Dans la rubrique nécrologique de Ouest-Eclair de l’édition du 14 octobre, on peut lire : « Hier mardi, à deux heures de l’après-midi, ont eu lieu les obsèques de M. Taffatz, pâtissier-confiseur, décédé samedi, après quelques jours de maladie. Une foule nombreuse d’amis accompagnait à sa dernière demeure la dépouille mortelle de ce travailleur infatigable, dont la vie fut si bien remplie. D’origine suisse, M. Taffatz était établi depuis de longues années dans notre ville où il avait, on peut le dire, acquis droit de cité et ne comptait que des amis".

|

| 1908. Registre des décès de l'Eglise anglicane. Archives de Dinan. Photo RF |

En 1911, après le décès de Jacques Taffatz, la pâtisserie est reprise par son fils Florin Taffatz et trois pâtissiers sont à ses côtés : Jean Gallais de Dinan, Alphonse Colombel de Perros, Yves Kervern de Lannion et Roland Denio d’Evran.

|

| Naissance Florin Taffatz, registre des naissances Dinan 1868. Vue 267 |

|

| Annonce Taffatz. Archives Ille-et-Vilaine |

Florin Taffatz a exercé dans ce commerce au moins jusque dans les années 20 puisqu'on sait que Louis Giblat, avocat, journaliste et homme de lettres, a réalisé un portrait de Florin Taffatz en 1915, comme il l'a fait pour d'autres personnalités de la vie dinannaise à cette époque. Cette série de 58 portraits a été exposée en 2012 au Château-Musée de Dinan.

|

| Louis Giblat, Florin Taffatz, 1915, aquarelle et encre sur papier, coll. Musée de Dinan – Ville de Dinan |

|

| Doury, successeur de Taffatz |

Plus tard, la pâtisserie Taffatz est reprise par R. Doury puis par M. Laurent (Pâtisserie bretonne) dans des années 50 aux années 70 (traces retrouvées entre 1954 et 1972). Ensuite, le pas-de-porte reste mais évolue dans une période plus récente : c'est Roger Courtille qui exerçait comme Charcutier-Traiteur au 6 rue de l'apport.

Sous l'enseigne Charcutier-Traiteur R.Courtille on peut encore distinguer "Chocolat-Glaces-Salon de Thé". Et avec plus de difficulté, tout en haut : "Pâtisserie bretonne- Laurent".

Les Taffatz et le protestantisme

On sait que le pasteur Arnoux de l’Église réformée de Rennes venait régulièrement à Dinan, au Temple anglican, afin de célébrer le culte protestant pour ceux qui ne suivaient pas le rite anglican. On peut penser que les Taffatz s'y rendaient... à condition que leur métier leur en laisse le temps.

Au niveau de l'éducation des enfants, Eugénie et Ursule Taffatz vont fréquenter le pensionnat privé de Mlle Galet à Dinan où l'on trouve surtout des protestantes anglicanes mais également des protestantes alsaciennes comme Angélina et Esther Geistdoerfer dans les années 1870-1880.

Notons aussi qu'en février 1894, le pasteur Arnoux se déplace à Dinan pour l'inhumation de Nicolas Soing, beau-frère de Jacques Taffatz. (page 195, La colonie anglaise. D. Moore)

De même, on a vu que Catherine (en 1905) et Jacques Taffatz (en 1908) ont été inhumés par des pasteurs réformés venus de Rennes.

Eugénie Taffatz

Eugénie Augustine Taffatz est née le 26 février 1871 à Dinan, elle est la fille de Jacques et Catherine Taffatz.

|

| Eugénie Taffatz. Registre des naissances Dinan 1871 image 27 |

Elle est baptisée au temple anglican le 25 juin 1871. Le pasteur John Goldsmith Orger, arrivé en 1870, se charge de la cérémonie.

|

| Baptême Eugénie Taffatz. Registre de Christ church. Archives municipales. Photo RF |

Eugénie va à l'école au milieu d'autres protestantes de Dinan et sur le plan professionnel, elle exerce comme gérante du mess

des officiers à Dinan. On en a la trace dans le recensement de 1906 où

elle occupe cette fonction avec Amélie Soing et Delphine

Mestayer.

Elle reste célibataire et à la fin des années 1910, elle déménage et va tenir une pâtisserie-confiserie, rue charbonnerie, à l'angle de la rue Glais Bizoin à Saint-Brieuc.

|

| Publicité 27 décembre 1919 Ouest-Eclair |

En

1917 Eugénie Taffatz s'affirme comme une protestante pratiquante et elle s’inscrit comme membre dans la communauté

protestante méthodiste de Saint-Brieuc. De 1922 à 1935, elle va assurer

le poste de trésorière de l'association cultuelle protestante de

Saint-Brieuc, une responsabilité pour laquelle elle est régulièrement

remerciée dans les différentes assemblées. Cette même Mlle Taffatz est

plusieurs fois désignée comme déléguée au Synode, dès 1928. C'est la

preuve d'une totale confiance, d'un sens de l'égalité entre hommes et

femmes, et d'une ouverture d'esprit dans cette communauté protestante.

Dans

le registre des inhumations du temple protestant, il est indiqué que

Mlle Eugénie Taffatz est décédée à Saint-Brieuc le 3 avril 1935, rue du Puits-au-lait où

elle habitait. Elle est ensevelie à Dinan le 6 avril 1935 et une très

grande foule assiste à la cérémonie présidée par le pasteur Jean

Scarabin de Saint-Brieuc. Ces remarques sont le signe de la

considération dont bénéficiait Mlle Taffatz.

La famille Taffatz dispose d'un caveau dans le carré anglais du cimetière de Dinan (26A, le long du mur, sur la gauche quand on regarde le grand araucaria).

|

| Le long du mur du carré anglais. Photo RF |

|

| Tombeau de la famille Taffatz-Sorel-Nordin. Photo RF |

Les descendants de Jacques Taffatz et Catherine Soing

L'ainée des enfants est Ursule Taffatz, née le 29 août 1865 à Dinan, mariée avec Auguste Sorel (1861 Rennes-1938 Dinan ), professeur, le 13 août 1910 à Dinan. Le couple aura une fille, Catherine, née le 7 juillet 1912 à Dinan et décédée le 8 mars 2006.

Le second est Florin Emile Nicolas Taffatz, né le 11 mars 1868 à Dinan, exerçant la profession de pâtissier, marié le 26 avril 1893 à Dinan avec Marie Joséphine Merpaux (1871 St Malo-1932 Evreux) et décédé le 27 septembre 1921. Le couple aura deux enfants Jacques Édouard, né à Saint-Malo en 1894 et Christine, née à Saint-Malo en 1899.

La troisième est Eugénie Taffatz née en 1871 et restée célibataire.

Famille Barth, pâtissier suisse à Dinan

Le premier Barth à s'établir à Dinan est Chrétien Barth (1795-1870), il habite 4 rue de la Poissonnerie et décède à Dinan le 24 octobre 1870.

En mai 1886, le pasteur Arnoux se déplace à Dinan pour l'inhumation d’Élisabeth Barth, née Olgiati, née à Poschiavo dans les Grisons en Suisse, décédée le 5 mai 1886. Elle est l'épouse d'un autre pâtissier suisse très réputé à Dinan, Dominique Barth. (page 176, La colonie anglaise. D. Moore).

Dominique Barth (1824-1887) décède à Dinan au 4 rue de la Poissonnerie, peu après son épouse, le 3 janvier 1887. Il avait 62 ans.

|

| Acte de décès d'Elisabeth Olgiato le 5 mai 1886. Archives municipales de Dinan |

Charles Barth, le fils d'Elisabeth et Dominique Barth, né le 23 novembre 1870 à Dinan, avait été baptisé à l’Église anglicane le 26 février 1871. Il n'a malheureusement vécu qu'à peine trois ans et il est décédé le 14 septembre 1873.

|

| 26 février 1871. Baptême de Charles Barth, fils du pâtissier. Archives municipales Dinan |

|

| Naissance Charles Barth 23 novembre 1870 vue 544 Archives Dinan |

| |

|

Chrétien Barth, né à Dinan le 6 janvier 1861, fils d’Élisabeth et Dominique Barth, marié avec Julie Blanc le 22 novembre 1886 à Dinan, deviendra pâtissier à Dinan. Leurs deux fils Chrétien et Raymond, nés à Dinan, déménageront dans la région parisienne.

|

| 1861. Acte de naissance de Chrétien Barth à Dinan. Vue 172 |

Joseph Dominique Barth, né le 11 avril 1862 à Dinan, marié avec Joséphine Blanc le 23 avril 1887 à Dinan, exercera aussi comme pâtissier. Il divorce en Juin 1895 et se remarie à Dinan le 12 septembre 1900 avec Anne-Marie Baratoux. Elle décède à Dinard en 1906 où le couple a déménagé.

On peut noter qu'en 1922, un autre membre de la famille Olgati (nom de l'épouse de Dominique Barth), Edmond Olgiati, cède sa pâtisserie du 4 rue de la Barrière à Elbeuf et s’installe 17 rue du Château à Brest.

Famille Farber (Färber), des pâtissiers suisses et protestants à Saint-Malo

Au milieu du 19e siècle à Saint-Malo, le culte protestant français se faisait dans le local d’une œuvre anglaise pour les marins, « The Sailors rest ». Il réunissait peu de monde mais la famille Farber en faisait partie. Georges Faber (1839-1929) était venu de Suisse en 1857 et il avait ouvert une pâtisserie réputée à Saint-Servan. Son fils, Georges Antoine Farber, né le 3 octobre 1865 à Saint-Malo, marié avec Mina Quoniam le 21 octobre 1896 à Saint-Brieuc, a repris l'affaire familiale.

Pour le mariage de Mina Quoniam et Georges Antoine Faber, on note la présence comme témoin de Vincent Arnoux, pasteur de l'Eglise protestante de Rennes, mentionné comme "ami des contractants".

|

| 1896 Mariage Quoniam-Faber. Saint-Brieuc |

| |

|

La famille Quoniam est protestante par Mina Quoniam, née Ménégoz. Certaines confusions peuvent venir du fait que la mère et la fille (mariée avec Georges Faber) portent le même prénom... A Saint-Brieuc en 1906, on trouve le nom de Mina Quoniam dans la liste des membres de l’Église protestante . Elle est l'épouse de Louis Quoniam, capitaine en retraite et la mère d'Hélène Quoniam. Tous les trois sont inscrits comme protestants.

|

| Famille Quoniam 1906, registre du temple de Saint-Brieuc. Photo RF |

La famille Quoniam habite au 60 boulevard Charner.

|

| Annonce Faeber 22 juillet 1924 Ouest-Eclair |

Le 13 juillet 1929, Ouest-Eclair publie l'avis d'obsèques de Georges Faber, décédé le 12 juillet. Le service protestant a lieu au Temple de Rennes, boulevard de la Liberté le lundi 15 juillet.

|

| 1929. G. Faber. Avis d'obsèques Ouest-Eclair. |

Bien implanté, Georges Antoine Faber est devenu le Trésorier puis le Vice-Président de l’Église protestante de Saint-Malo/Saint-Servan. Il est décédé à Saint-Malo le 19 octobre 1940. (Source : pasteur Marcel Raspail. Historique de l’Église protestante de Saint-Servan.1947 et généalogie établie par Jean-Claude Datin)

|

| Décès G. Farber 27 octobre 1940 Ouest-Eclair |

Sources

Registre des membres de l’Église protestante réformée de Saint-Brieuc.

Ouest-Eclair 11 février 1905, 14 octobre 1908.

Archives municipales de Dinan. Dossier Christ church, Église anglicane 1M64, 2M6, 4N40, 3R25, 2P 1-15.

Archives municipales de Dinan en ligne, registres naissances, mariages et décès.

La colonie anglaise, 1800-1940, éditions Plessix, Diane Moore, pages 195, 200, 241, 305, 441.

Site Généanet, Amiral Charner, cliquer ici

Site Généanet, Jacques Taffatz, cliquer ici

Site Généanet, Eugénie Taffatz, cliquer ici

Photographie de la pâtisserie Taffatz, collection Daniel Besnard.

Suisses et Bretons : les Grisons en Bretagne au XIXe, un article de Jean-Yves Carluer, cliquer ici

Dans le Facebook des Archives de Brest, on trouve de nombreux articles sur les pâtissiers suisses installés à Brest et dans sa région, avec de nombreux documents sur la famille Olgiati, cliquer ici

Merci à Jean-Claude Datin pour tous les renseignements donnés sur la généalogie de la famille Taffatz et sur l'histoire des familles suisses exilées en Bretagne.

Merci à Frédéric Bonnor, responsable des musées et des collections patrimoniales de la bibliothèque de Dinan (reproduction de la caricature de Florin Taffatz).

Retour au sommaire, ici

Échos

« Sa pâtisserie suisse était déjà recommandée en 1878 dans le guide du voyageur de Dinan de Jean Bazouge.

Les pâtisseries fameuses de Madame Taffatz et de Madame Gahard, où les choux à la crème coûtaient un sou, se trouvaient prise d’assaut. » (Site des anciens de Saint-Michel en Priziac).

Recensements Dinan

|

| Recensement 1861 Dinan, rue de l'Apport |

| |

|

|

| Recensement 1876, page 55 |

|

| Recensement 1911, page 62 |

Origine géographique des pâtissiers suisses

Carte de Basse Engadine

Beaucoup de migrants des Côtes d'Armor viennent de la région de Basse Engadine, frontalière avec l'Italie et l'Autriche. Dans les actes d'état civil, il est parfois difficile de repérer la localité d'origine quand elle est orthographiée "à la Française". Les localités ne sont pas toujours faciles à trouver car elles ont changé de nom et fusionné :

ZERNEZ :1506 habitants : regroupe l'ancien Zernez , Lavin (226),Susch (211)

SCUOL : 4624 h : regroupe Scuol ex Schuls , Ardez (427) ,Ftan (492) , Guarda (155) , Sent (881), Tarasp (337)

VAL MUSTAIR : 1423 h : regroupe Mustair (717) , Fuldera (115) , Lu (59), Santa Maria (341) , Tchierv (166), Valvacha (180)

VALSOT : 826h : regroupe Ramosch (485) ,Tschlin (429)

SAMNAUM : 785 h

Les pâtissiers suisses

dans les Côtes-du-Nord

Un remarquable travail de généalogie transmis par Jean-Claude Datin !

BROONS : famille COSTA

1 Louis (1836-1877), natif de Poschiavo , pâtissier , épouse à Broons le 11/02/1866 Victoire Coquio (1834-1897).

2 Vendelino Giacomo (1858-1900) frère du précédent, natif de Poschiavo , pâtissier , épouse à Plumaugat le 9/02/1896 Florentine Ribault.

Vendelino décède à Broons le 22/06/1900 à 41 ans. Sa veuve décède à Paris en 1910 .

DINAN : famille BARTH

1 Chrétien (1795-1870), natif de Guarda.

Il est propriétaire à Guarda au mariage de son fils en 1859

Chrétien décède à Dinan le 24/10/1870 , veuf de 75 ans , rentier, rue de la Poissonnerie.

2 Dominique (1824-1887), fils du précédent, natif de Guarda, pâtissier, épouse à Quimper le 15/12/1859 Elisabeth Olgiati , native de Poschiavo ; il a 35 ans et est domicilié à Dinan. Les témoins sont : Ulric Planta brasseur ; Gaspard Olgiati , oncle, pâtissier ; Jacques Stéphant pâtissier ; ils sont tous de Quimper.

Le couple s’installe à Dinan où naissent 4 enfants : Christian (1861-), Joseph (1862-), Henri (1866-), Charles (1870-1873).

Dominique décède à Dinan le 3/01/1887 à 62 ans, peu de temps après son épouse le 5/05/1886.

La succession est assurée par les fils.

3 Christian (1861-), pâtissier, épouse à Dinan le 22/11/1886 Julie Blanc (1864). Le couple a 2 enfants, rue de la Poissonnerie : Christian Jules (1887-1943) ; il est employé à Paris lors de son décès ; Raymond (1892-1943) ; il est ouvrier d’Etat à son décès à Paris, domicilié à Meudon.

4 Joseph Dominique (1862-), pâtissier, épouse à Dinan le 23/04/1887 Joséphine Blanc, la sœur de la femme de son frère (divorce en juin 1895) ; il se remarie à Dinan le 12/09/1900 avec Anne Marie Baratoux ( il est dit sans profession) qui décède à Dinard en 1906 où le couple est domicilié

DINAN : famille TAFFATZ

Nous ne connaissons qu’une famille Taffatz ayant émigré en France : les 2 fils du couple : Florin Taffatz(1795-1856) et Anne ?(1791-1859 ) , décédés tous les 2 à Zernez. Ils sont nés à Zernez, commune de la Basse Engadine (vallée de l’Inn entre St Moritz et la frontière Autrichienne).

L’aîné Joseph Salomon (1821-1861) va s’installer dans le département du Rhône : d’abord à Villefranche sur Saône puis Beaulieu. Le second Jacques (1835-1908) passe aussi à Villefranche chez son frère (recensement de 1856) avant de prendre la direction de la Bretagne : Dinan

Nous le retrouvons pour son mariage à Dinan le 7/11/1864 avec Catherine Soing (1828-1905), fille d’une autre grande famille de Pâtissiers Grisons ; elle a 36 ans et veuve de Hypolitte Métayer (1813-1861), liquoriste à Lannion : voir cette ville

3 enfants vont naitre de ce nouveau couple : Ursule (1865-1944) ; Florin (1868-1921) ; Eugénie (1871-1935) ;

Ils sont nés Rue de l’Apport.

PLANCOET : famille ZHA

Stefan Etienne (1811-1844), natif de Guarda, pâtissier, épouse à Plancoët le 18/08/1834 Sylvie Menier (-1877) ; il est dit garçon pâtissier domicilié à Plancoët ( parents à Guarda)

Le couple a 6 enfants : Lucien (1835-1887) ; Sylvie (1837-1875), pâtissière, épouse de Joseph Bertin ; pâtissier, décédée à Plancoet à 38 ans ;Joseph (1839-) ; Jeanne (1841- 1876), célibataire, décédée à Plancoet à 35 ans ; Etiennette (1842-) ; Emilie (1843-).

Stefan décède à Plancoët le 30/09/1844 à 32 ans.

QUINTIN : famille HUDER

André (1809-), natif de Fuldera , patissier , épouse à Quintin le 19/01/1836 Anna Largader , elle-même native de Mustair (Santa Maria ).

Le couple a 3 enfants nés à Quintin : Anne (1837-1874), épouse de Dominique Punchera , pâtissiers à Besançon ; André (1840-) ; Dominique (1842-1846), décédé à Quintin ;

Après 1846, plus rien..

Nicolas (1805- ), frère du précédent, pâtissier à Quintin au mariage de son frère en 1836

SAINT-BRIEUC : famille CHARNER

Léonard (1762-), épouse à Saint Brieuc le 31/12/1795 Marie Renée Botherelle (1775-). Il sera négociant, confiseur, distillateur.

Le couple a 6 enfants nés à Saint Brieuc : Léonard Victor (1797-1869), militaire, il sera Amiral de France ; Adolphe (1798-1799) ; Marie Aglaé (1800-1823), épouse en 1822 René Rault médecin mais meurt suite à enfant mort-né (1823) ; Julie (1803-1831), épouse en 1827 Marin Le Héran, receveur des Contributions Directes ; elle décède à 28 ans ; Amélie (1806-1838) ; elle décède à 31 ans, célibataire ; Félix (1810-1886), militaire : capitaine d’artillerie, décoré Légion d’Honneur, distillateur, célibataire décédé à Saint Brieuc à 75 ans.

On notera la grande ascension sociale de cette famille grâce à la carrière militaire , en particulier du fils aîné , dont une fille a épousé Joseph Poniatowski , prince d’Empire.

KARL

Buolf Jean (1785-1840), natif de Scuol, pâtissier, épouse à Saint Brieuc le 5/01/1819 Radegonde Besnier. Les témoins sont : André Soing 35 ans confiseur ; Thomas Huder 40 ans confiseur. Buolf décède à Saint Brieuc le 22/05/1840 à 54 ans

Sa veuve se remarie en 1841

KEISER

Fleury (1764-1840), natif de Davos, pâtissier, épouse à Saint Brieuc le 3/03/1794 Anne Cécile Le Texier (1774-)

Le couple a 8 enfants : Jeanne Cécile (1795-) ; Catherine Françoise (1796-) ; Fleurian Jean (1798-1833), pâtissier, épouse à Saint Brieuc le 22/05/1830 Ursule Morin (1803-1877) ; il décède à 34 ans ; Cécile Françoise (1801-1801) ; Marie Julienne (1803-1803) ; Louis Paul (1804-1873), célibataire ; Marie Louise (1805-1880) épouse à Saint Brieuc le 25/11/1829 François Dupuis (1805-), pâtissier confiseur ; témoin : Joseph Malherne confiseur 42 ans ; les parents Keiser sont présents ; Victor Honoré (1812-), négociant, épouse à Saint Brieuc le 22/06/1846 Marie Louise Richer ; les parents sont décédés ; témoin : Paul Keiser 54 ans confiseur à Lamballe, cousin du futur

Fleury décède à Saint Brieuc le 24/01/1840 à 75 ans, veuf

SOING

1 André (1783-1865), natif de Fuldera , pâtissier , époux de Lise Swarz (1791-1827) elle-même native de Fuldera (probablement mariés à Fuldera.

Le couple va avoir 8 enfants nés entre 1818 et 1827 ; seuls 3 atteindront l’âge adulte : Catherine Julie (1818-), épouse en 1848 Mathurin Perrin, pâtissier ; Catherine Marie (1819-1885), épouse en 1840 Etienne Caderas pâtissier Grison installé à Lannion ; Dominique (1821-1905) épouse en 1848 Joséphine Baudry. L’épouse décède le 9/02/1827, quelques jours après la naissance du 8ème enfant (mort-né).

André se remarie à Saint Brieuc le 23/09/1831 avec Jeanne Maupin ; il est alors dit cafetier et pâtissier. Les témoins sont : Thomas Soing , frère , 39 ans cafetier et pâtissier à Lannion ; Charles Hold ? 50 ans pâtissier à Saint Brieuc.

Le nouveau couple aura 8 enfants nés entre 1832 et 1850 ; seuls 5 seront adultes : Marie Louise Julie (1832- 1916), jumelle ; Jeanne Marie Claudine (1834-1890) épouse André Soing en 1860 ; Lise Amélie (1837 -). Le père est dit limonadier.

Entre 1837 et 1841, la famille quitte Saint-Brieuc pour Morlaix où naissent les 4 derniers enfants.

2 Thomas (1794-1870), frère du précédent, natif de Fuldera, époux de Barbe Bott (1797-1839) a beaucoup bougé

Il s’installe d’abord à Lannion puis arrive à Saint Brieuc où naissent 2 enfants : Catherine Jeanne (1828-1905), future épouse de Hyppolite Métayer, liquoriste à Lannion, puis de Jacques Taffatz, pâtissier à Dinan ; Charles (1830-1895) ; il se marie avec Marie Jeanne Le Coz à Brest le 16/10/1895 à 65 ans à son domicile, peu de temps avant de mourir le 29/10/1895.

Il repasse par Lannion puis se dirige à Quimper. Thomas décède à Dinan le 27/01/1870.

SAINT-QUAY-PORTRIEUX : famille ORSI

Nicolas (1815-1882), fils de Jacques originaire de Mustair, natif de Lannion, pâtissier, épouse à Tréveneuc le 10/01/1848 Jeanne Saradin.

4 enfants naissent à Saint Quay : Jean François (1849-1849) ; Jean François (1852-1852) ; Marie Françoise (1855-), mariée en 1884 à Saint Quay avec Malo Lorier, marin ; François naît à Saint Quay le 30/04/1860 (domestique à Tréveneuc en 1884 au mariage de sa sœur).

En 1872 il apparaît avec son fils ; l’épouse est décédée le 9/10/1862. Nicolas décède à Saint Quay-Portrieux le 5/08/1882 à 73 ans.

PAIMPOL : famille JOANOLY

1 Antoine (1768-1820) natif de Bondo ( Bregaglia) , pâtissier célibataire décède à Paimpol le 4/08/1820

2 Jean Rodolphe (1780-1823), frère du précédent, natif de Bondo (Bregaglia) , pâtissier , épouse à Paimpol le 21/10/1802 Angélique Barre (1777-) ; il habite Paimpol et a 22 ans

Le couple reste à Paimpol où naissent 8 enfants

-Jean Rodolphe (1803-1839) célibataire décédé à Lehon à 35 ans

-Mélanie Joséphine (1804-)

-Hilarion (1805-1851) : pâtissier à Paimpol : voir ci-dessous

-Emile Vincent (1807-1827) , marin novice décédé à 20 ans à Haïti à bord du bateau l’ Ariand

-Joseph Auguste (1809-1827), marin novice décédé à l’hôpital militaire de Pointe à Pitre (Guadeloupe) à 17 ans

-Allain Edme (1811-1812) décédé à 1 mois

-Pierre Marie (1815-1856) pâtissier à Paimpol : voir ci-dessous

-Jeanne Marie (1818-1820)

Jean Rodolphe, père, décède à Paimpol le 23/02/1823 à 42 ans

Sa veuve y décèdera le 13/02/1836.

3 Hilarion (1805-1851) , fils du précédent , se marie à Paimpol le 4/08/1829 avec Delphine Pinard (1811-1845)

3 enfants naissent de cette union :

-Mélanie (1830-), institutrice, épouse à Morlaix en 1863 Jacques Grenier, chirurgien- dentiste

Delphin (1832-1910), marin, se marie avec Marie Jeanne Saget (1843-1908) en 1903 à 70 ans à Le Havre où il décède en 1910

-Aline (1835-)

L’épouse d’Hilarion décède le 17/03/1845 à 33 ans

Hilarion se remarie à Paimpol le 13/08/1845 avec Magdelaine Corfdir

Hilarion décède à Paimpol le 4/09/1851 à 45 ans

3 Pierre (1815-1856), frère du précédent, se marie à Paimpol le 26/05/1841 avec Rosalie Roze (1823-1847)

Le couple a 2 enfants :

-Emile (1842-1843)

-Pierre (1843-), marin , échappe à un naufrage près du phare de la Coubre en 1859.

L’épouse décède à Paimpol le 29/08/1847 à 24 ans

Pierre se remarie à Paimpol le 2/05/1848 avec Anne Marie Quereel (1828-1856)

Le nouveau couple a 3 enfants :

-Mélanie (1848-)

-Joseph (1853-1886), matelot, décédé à 33 ans

-Victor (1856-1883), menuisier, célibataire, décédé à Laval à 27 ans.

Pierre décède à Paimpol décède 31/01/1856 ( 40 ans ) suivi par son épouse le 30/06/1856 (28 ans).

TREGUIER : famille CAVIGILLY

Cette famille Grisonne (commune non identifiée : Dilains ?) est restée fidèle à Tréguier sur plusieurs générations

1 Christ (1760-1812), pâtissier, a 32 ans à son mariage à Tréguier le 20/11/1792 avec Madelaine Le Bizec (1757-1836)

Le couple a 4 enfants nés à Tréguier :

-Jean Pierre (1793-1868)

-Marie Yvonne (1796-1858), pâtissière célibataire

-Marie Françoise (1797-1858), célibataire

-Marie Cyprienne (1798-1871), pâtissière épouse en 1833 Pierre Garel menuisier.

Christ décède à Tréguier le 13/05/1812 à 52 ans.

Son épouse lui survivra jusqu’au 8/08/1836.

2 Jean Pierre (1793-1868) pâtissier, fils du précédent, épouse à Tréguier le 23/12/1813 Jeanne Françoise Guillou (1794-)

Le couple a 6 enfants dont 2 mort-nés (1814 et 1823) :

-Jean Marie (1818-1842), décédé à 23 ans

-Antoine (1819-1863)

-Françoise (1821-) : présente aux recensements de 1872 et 1881

-Marie Cyprienne (1829-1837)

L’épouse, Jeanne Guillou, décède le 4/10/1855.

Jean Pierre décède à son tour le 24/02/1868 à 72 ans.

3 Antoine (1819-1863), pâtissier, fils du précédent, se marie à Tréguier le 12/10/1846 avec Marie Louise Balcou (1818-1871)

Le couple a 7 enfants dont, là aussi, 3 mort-nés (1849, 1850,1856)

-Antoine Yves (1847-1885), journalier, célibataire, décédé à Nantes

-Jean Marie (1851-1881)

-Marie Françoise (1854-)

-Antoine Jean (1857-1857)

Antoine, père, décède à Tréguier le 6/07/1863 à 43 ans ( 3 ans avant son père).

Son épouse décède le 3/01/1871.

3 Jean Marie (1851-1881)

Parents et Grands-Parents sont tous décédés avant 1871

Au recensement de 1872 Grande Place, les 3 enfants survivants : Antoine, Jean Marie, Marie Françoise sont avec leur tante Françoise Henriette (1821-) dite pâtissière et célibataire avec 2 employés dont Guillaume Tanguy pâtissier 49 ans

Jean Marie se marie à Guingamp le 24/09/1877 avec Angèle Benech (1850-)

Le couple a 2 enfants :

-Jean Emile (1879-1879)

Jean Auguste (1880-)

Mais Jean Marie décède le 13/06/1881 à Tréguier à 29 ans

Au recensement de 1881, nous retrouvons la veuve et son fils avec toujours Guillaume Tanguy et un autre pâtissier Alcide Benoit mais aussi la tante Françoise

Le 26/03/1883 la veuve Angèle Benech, 32 ans, se remarie à Tréguier avec Emile Salpin (1857-1890) liquoriste distillateur (témoin : Guillaume Tanguy pâtissier)

Le nouveau mari décède le 18/02/1890 laissant 3 enfants en plus de Jean Cavigilly issu du 1er mariage de sa mère

Angèle Benech décède le 01/08/1895 à Tréguier ; Jean Cavigilly a 15 ans.

En 1906, on retrouve Jean Cavigilly , le dernier survivant , pâtissier , avec ses belles-sœurs Marie et Emilie Salpin.

En 1911 il est seul, avec, à côté, Albert Le Flem et sa famille : boulanger.

LANNION : famille ARQUINT

Jean (1801-1848), natif de Scuol, pâtissier, époux de Urule Wonporta ( mariées au pays vers 27/02/1824)

Une fille est née à Scuol

-Anna Mathilde (1824-) ; elle épouse en 1849 Jean Rauch lui aussi natif de Scuol : voir Saint Servan (Saint Malo)

Puis c’est l’arrivée à Lannion

-Antoinette (1831-)

-Clara (1833-1895) : déclarant : Thomas Soing 41 ans cafetier ; décédée à Lannion, célibataire

-Catherine (1835-) : déclarant Jean Wonporta 40 ans commerçant

-Armand (1837-1838)

Jean décède à Lannion le 19/03/1848 à 47 ans

Les recensements indiquent Rue au Porsmeur :

-En 1861 : la veuve, les 3 filles : Antoinette, Clara, Catherine + Anna Rausch nièce et 4 employés

-En 1872 : les 3 sœurs, leur mère +6 employés

La mère Ursule Aporta décède le 14/10/1875 à Lannion.

Le 26/05/1877 Catherine épouse à Paris Charles Thiebaux (1820-1888), imprimeur en musique, qui décède en 1888.

Clara décède à Lannion le 20/09/1895.

ORSI

Jacques Bernardin (1777-1837), natif de Mustair , pâtissier , épouse à Lannion le 23/08/1810 Marie Catherine Le Judec (1780-)

Le couple a 3 enfants à Lannion :

-Henri Antoine (1812-)

-Jeanne Marie (1812-1813)

-Nicolas Antoine (1815-1882), pâtissier à Saint Quat-Portrieux : voir cette ville

L’épouse décède à Lannion le 24/01/1829

Jacques décède à Lannion le 29/07/1837 à 60 ans

CADERAS

Etienne Stephan (1809-1889), natif de Samedan , limonadier cafetier, épouse à Lannion le 19/09/1840 Catherine Soing (1819-1885 ) fille d’André : voir Saint Brieuc

Le couple a 5 enfants nés à Lannion :

-André Albert (1841-1843) : témoin : Pierre Antoine Lardi 28 ans limonadier

-André Albert (1844-1903) : témoin : Hyppolite Métayer pâtissier ; marié en 1867 ; il sera horloger

-Julie Louise (1845-) ; mariée en 1879 à Auguste Laurent, négociant

-Etienne Jean (1847-1906) ; marié en 1874, il sera aussi horloger bijoutier

-Albert Mathurin (1850-) ; marié en 1877 il sera aussi horloger bijoutier

Ainsi aucun enfant restera dans la pâtisserie

Catherine Soing décède à Lannion le 11/11/1885

Etienne Stephan décède à son tour à Lannion le 21/02/1889 à 79 ans.

SOING

Thomas (1794-1870), natif de Fuldera, époux de Barbe Bott (1797-1839) a beaucoup bougé.

Probablement mariés dans les Grisons vers 1820, ils s’installent comme pâtissiers d’abord à Lannion où naissent 3 enfants :

-Jean Baptiste (1822-1845) : il décèdera militaire à 23 ans en Algérie : au 9éme bataillon de Chasseurs d’Orleans, camp de Touiza (retranscription à Quimper le 4/11/1845)

-Ursule (1823-1893) ; marié en 1849 à Quimper avec Jean Le Roy (1817-1872 ) , marchand de nouveautés ; 2 de leurs fils épouseront des Olgiati

-Jérôme Nicolas (1825-1894) ; marié en 1854 à Ursina Pitty dit Pitsch ; le couple ne semble pas avoir d’enfant ; par contre Jérôme reconnaît en 1893 Alphonsine Marie née le 26/12/1869 à Quimper de Marie Louise Métayer (1848-), nièce de Jérôme ? (fille de sa sœur Catherine)

Puis ils arrivent à Saint Brieuc où naissent 2 enfants : Catherine Jeanne (1828-1905), future épouse de Hippolyte Métayer , liquoriste à Lannion, puis de Jacques Taffatz , pâtissier à Dinan ; Charles (1830-1895) ; il se marie avec Marie Jeanne Le Coz à Brest le 16/10/1895 à 65 ans à son domicile (!!), peu de temps avant de mourir le 29/10/1895

Ils repassent par Lannion. Naissance de André (1832-1907) ; il épouse en 1860 sa cousine Jeanne Soing ; il sera cafetier à Morlaix. Puis ils se dirigent à Quimper. Thomas décède à Dinan le 27/01/1870

METAYER

Hyppolite (1813-1861), gendre du précédent, natif d’Evran liquoriste, épouse à Quimper le 9/12/1844 Catherine Soing (1828-1905), fille de Thomas.

Le couple a 7 enfants dont 2 meurent enfants : Virginie (1846-1824), partie au Nicaragua !!! puis Etats-Unis ; Marie Louise (1848-1881), célibataire, décédée à Dinan, 32 ans ; Eugène (1852-1926), parti au Nicaragua puis Etats-Unis ; Victor (1857-1879), sculpteur, célibataire, décédé à Dinan, 21 ans.

La famille quitte Lannion vers 1858 et s’installe à Dinan ; Anne (1859-1873), née et décédée à Dinan : 13 ans.

Mais Hyppolite décède à Dinan le 25/04/1861 à 47 ans.

Sa veuve se remarie le 7/11/1864 à Dinan avec Jacques Taffatz (1835-1908).

GUINGAMP : famille HERMANN

Martin (1755-1808), natif de Davos, pâtissier , épouse à Guingamp le 3/11/1792 Marie Langlois (1759-1797)

Le couple a 3 enfants : François Martin (1793-1836) , sera militaire, décédé à Romans sur Isère ; Jeanne (1795-) ; Paul (1797-1797).

L’épouse décède le 6/05/1797 à Guingamp. Martin décède à Quintin le 13/10/1808.

HELDSTAP

1 Gaspard (1763-1825), natif de Scuol, pâtissier, épouse à Guingamp le 15/09/1800 Marie Charlotte Hello (1774-1818) ; il a 37 ns et habite Guingamp.

Les enfants naissent rue Saint Yves : Charles (1801-1859) ; Ursule (1802-1844) qui épouse successivement Georges Pitschen puis Armand Arquint ; Cécile (1806-) ; Virginie (1812-1813).

L’épouse décède à Guingamp le 13/04/1818 rue Saint Yves.

Gaspard décède à Guingamp le 19/12/1825.

2 Charles (1801-1859), fils du précédent, époux de Louise Bischoff, probablement mariés à Scuol en 1824

Le couple a 8 enfants nés à Guingamp et Scuol dont 3 meurent enfants : Elisabeth (1827-1892) qui épouse en 1847 François Jegen ; Charles Gaspard (1830-1863), limonadier à Guingamp ; Nicolas Armand (1834-1876), limonadier à Guingamp ; Marie Amelie (1836-1878), époux de Gaspard Bott, pâtissier à Morlaix ; Louise Eugénie (1838-1910), épouse de Claude Arquint , brasseur à Guingamp.

Charles décède à Guingamp le 27/08/1859 à 58 ans ;

L’épouse décède à Guingamp le 4/04/1877 à 71 ans : déclarant Claude Arquint 49 ans brasseur à Guingamp.

3 Les 2 fils de Charles ci-dessus

- Charles Gaspard (1830-1863), limonadier, célibataire, décédé à 33 ans

- Nicolas Armand (1834-1876), limonadier à Guingamp, épouse à Guingamp le 15/01/1866 Aminthe Arquint (1842-1874) fille de Armand pâtissier à Guingamp : voir ci-dessus

Le couple a 2 enfants : Ursule Anna (1868-1914) ; elle épousera Léon Charles Lefebvre , militaire, en 1888 puis en 1900 Yves-Marie Lejeune (1862-1939), veuf d’Eugénie Caveng , Commissaire en chef de la Marine ; Armand Nicolas (1869-1870).

L’épouse décède en 1874 et Nicolas Armand décède à son tour à Guingamp le 13/04/1876 ; leur fille Ursule n’a que 8 ans.

ARQUINT

1 Armand (1803-1854), natif de Scuol , frère de Jean( voir Lannion) , pâtissier , épouse à Guingamp le 19/09/1826 Ursule Helstab (1802-1844 ) native de Guingamp , fille de Gaspard originaire aussi de Scuol et veuve de Georges Pitschen : voir ci-dessus ; il est dit garçon pâtissier de 22 ans à Guingamp ( chez Heldstap ?) ; elle, 24 ans est veuve de Georges Pitschen.

Le couple a 7 enfants : Claude (1828-1883) ; Constance (1830-1879) épouse en 1852 à Lannion René Fiquemont , facteur d’orgues ; décédée à Paris ; Gaspard (1832-1871), brasseur, célibataire, décédé à Guingamp à 39 ans ; Jean Armand (1835-1871) lui aussi brasseur, célibataire, décédé à Guingamp à 36 ans ; Armand Jean (1837-1871) aussi brasseur, célibataire, décédé à Guingamp à 34 ans.

Armand décède à Melbourne (Australie) le 29/04/1854 !!! retranscription à Guingamp le 21/11/1855 ; il est dit négociant demeurant à Melbourne, 55 ans?, décédé à l’hôpital de Melbourne.

2 Claude (1828-1883),né à Guingamp, brasseur limonadier , épouse à Guingamp le 9/02/1857 Anna Catherina Arquint , fille d’Armand : cf 3 ; lui est dit propriétaire ; elle est limonadière et pâtissière

Témoins : Dominique Melcher 37 ans pâtissier à Mayenne, beau -frère de l’épouse ; Gaspar et Jean Arquint , brasseurs , frères de l’époux

Le couple a 2 enfants :

-Armand Claude (1859-1917) ; il sera caissier, fondé de pouvoir Crédit Lyonnais à Rennes

Ferdinand (1863-1863)

L’épouse décède à Guingamp le 31/05/1863 à 26 ans le jour même de la naissance de Ferdinand

Claude se remarie à Guingamp le 20/04/1873 avec Louise Eugénie Heldstap , veuve de Jean Marie Joret (1829-1871), constructeur mécanicien ( dépôt d’un brevet d’invention pour un moteur à gaz froids en 1861 )

Témoins : Barthélémy Jegen propriétaire à Rennes, beau- frère de l’épouse ; Alfred Jenkins 26 ans Pasteur à Morlaix ; Nicolas Heldstap 38 ans limonadier à Guingamp frère de l’épouse

Le couple ne semble pas avoir d’enfants.

Claude décède à Guingamp le 4/02/1883 à 54 ans.

3 Armand (1800-1846) ; cet homonyme du 1 est sans doute un cousin, natif de Scuol aussi,pâtissier, époux aussi d’une Heldstap : Eléonore (1802-1855), mariés à Scuol le 2/07/1826

Le couple a 7 enfants ; les 5 premiers sont nés à Guingamp : Ursule Marguerite (1827-1884) ; Athanaïs (1828-1855).

Ces 2 sœurs ont eu le même mari : Dominique Melcher , autre fils de Grison pâtissier à Mayenne (53 ) ; Jeanne (1830-1830)

; Jenny (1832-), épouse de Charles Brindejonc, pâtissier à Mayenne puis Guingamp.

Les 2 suivantes sont nées à Scuol : Anna Catherina (1836-1863) épouse de Claude Arquint (1828-1883 ) ; Jacques (1840-1863) , pâtissier , célibataire, décédé à Guingamp.

Armand le père, décède à Zuoz le 10/10/1846 à 46 ans

La mère revient à Guingamp avant 1853 (cf mariage de sa fille Athanais ) et y décède le 14/03/1855.

PITSCHEN

Georges (1791-1823), natif de Guarda, pâtissier, épouse à Guingamp le 11/04/1822 Ursule Helstab (1802-1844) née à Guingamp fille de Gaspard ; lui est dit pâtissier à Morlaix

Le couple a 1 fille Marie Rose Anne (1823-1843), née le 19/03/1823.

La veuve Ursule Helstab se remarie avec Armand Arquint à Guingamp le 19/09/1826. Quant à Marie Rose elle se marie à Guingamp le 11/04/1842 avec Men Nuot Schucan.

BRINDEJONC

Charles (1837-), né à Bécherel (35), pâtissier , épouse à Guingamp le 18/03/1867 Jenny Arquint ( 1832-1894) fille de Armand. Il est pâtissier à Mayenne.

Mais le couple s‘installe limonadiers à Guingamp.

4 enfants naissent à Guingamp de 1868 à 1872 mais meurent en bas âge.

Charles Marie décède à Guingamp le 14/07/1884 rue Saint-Yves à 47 ans. Son épouse Jenny décède à Saint Malo le 2/08/1894.

LAMBALLE : famille KEISER

1 Paul (1792-1851), natif de Davos, pâtissier, épouse à Lamballe le 19/02/1821 Louise Heurtault (1796-) ; il habite Lamballe. Les témoins sont : Pierre Keiser 27 ans pâtissier à Lamballe ( il sera prénommé Paul à Pontivy ), frère.

Le couple reste à Lamballe où naissent 5 enfants : Louis Paul (1821-1822) ; Pauline (1822-) épouse en 1844 à Lamballe Jean Marie Auffray, négociant à Lamballe ; Louis Marie (1824-1868), pâtissier ; Joseph Toussaint (1826-1912) qui fera une brillante carrière Militaire : Saint -Cyr, Général de Brigade, Légion d’Honneur ; Louise Perrine (1830-).

Paul décède à Lamballe le 18/09/1851 à 59 ans. Sa femme ne décèdera qu’en 1874.

2 Louis Marie (1824-1868), fils du précédent, pâtissier, épouse à Saint Brieuc le 15/09/1850 Cécile Dupuis fille de François Dupuis, pâtissier et de Marie Louise Keiser de Saint Brieuc.

Le couple ne semble pas avoir d‘enfants.Louis décède le 5/10/1868 à Lamballe à 44 ans.

QUINTIN : famille HERMANN

Martin (1755-1808), natif de Davos, pâtissier. Martin décède à Quintin le 13/10/1808.

Paul (1767-1805), natif de Davos, pâtissier, décède à Quintin le 14/08/1805.